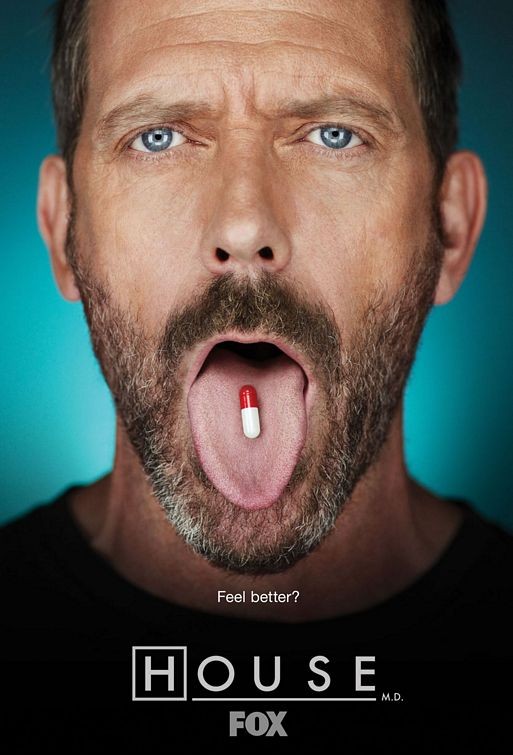

Disney vient de sortir une série de grande qualité sur le scandale de l’oxycontin. Adapté du roman de Beth Macy, Dopesick, littéralement malade de la drogue, cette fameuse « dope » qui fait aussi partie de notre vocabulaire français, expose la mécanique infernale à l’origine de la crise des opioïdes qui secoue les Etats-Unis depuis des années. Plus qu’une série, on a envie de qualifier cette oeuvre de véritable film, tant la réalisation dirigée par Barry Levinson, est soignée.

Dopesick est comme la synthèse de deux films portant sur l’histoire américaine récente: Kill the messenger (Secret d’Etat), menée par Jeremy Renner et Vice, conduit par Christian Bale. Kill the messenger montre comment le président Reagan a permis au Narcos, les rebelles anti-communiste du Nicaragua, de vendre de la drogue aux noirs américains. Les Narcos pouvaient ainsi financer leur lutte, en pleine guerre froide, contre les communistes de leur pays. Peu importait aux autorités américaines que leur population noire plonge dans la drogue. Le cynisme de Reagan alla jusqu’au meurtre. Vice revient sur la personnalité controversée de Dick Cheney, pendant le mandat de Bush fils. Le film nous montre comment cet homme, venu de l’industrie militaire, a tout fait pour favoriser son pouvoir et son enrichissement personnel, déclenchant la guerre du Golf, manipulant les médias grâce à des formules rhétoriques comme l’utilisation du nom de « death tax », l’impôt sur la mort, pour discréditer l’impôt sur les successions et le faire reculer, au grand profit des familles américaines les plus aisées. Rien n’arrête l’argent et la sous éducation du peuple américain permet toutes les manipulations.

Une tragédie moderne

Dopsick reprend le pire de ces deux mondes. C’est une oeuvre noire, racontée avec une certaine pudeur et un détachement qui nous la rend supportable. La narration montre les différentes facettes de l’histoire en suivant la piste du produit, de sa production aux drames vécues par les consommateurs. Elle entremêle dans un récit on linéaire les récits de la famille Sackler qui dirige Purdue Pharma l’entreprise qui commercialise le produit, de la FDA, Food and Drug Administration, l’autorités sanitaire chargée de vérifier la qualité des médicaments avant leur mise sur le marché, des médecins, convaincus par les commerciaux qui prescrivent la pilule bien trop souvent fatale, et des consommateurs devenus drogués malgré eux.

La démonstration est implacable. Tout commence lorsque Richard Sackler prend la tête de l’entreprise. Sa famille ne lui fait pas de cadeau. Considéré comme le vilain petit canard, écrasé par le poids des illustres ancêtres, il a à cœur, trop à cœur, de prouver le contraire et de reprendre le flambeau familiale. Richard lance un programme de recherche de 40 millions de dollars. La somme est colossale, même pour un empire. L’entreprise est au bord de la banqueroute. Le fruit de ces recherches doit sortir sur le marché, coûte que coûte. Et il doit être un succès. La survie du groupe est en jeu.

Rien n’eut été possible sans le laxisme de la FDA, qui tout en rangeant le fruit de ces recherches, l’oxycontin en classe 2, classe des médicaments opioïdes, a accepté d’inclure sur la notice d’utilisation que cet opioïde n’était pas addictif, avec seulement 1% de cas d’addiction répertorié lors des tests. La FDA a suivi les recommandations de l’entreprise et n’a pas vérifié les tests amonts, qui n’avaient pas été faits de manière rigoureuses, voir pas du tout réalisés. Elle s’est appuyée sur de fausses études. Le responsable de la FDA qui a conduit l’analyse travaillait le jour pour la FDA et la nuit pour Purdue, qui l’a finalement embauché. Le jeu capitaliste et la rhétorique des commerciaux ont vaincu l’esprit scientifique à plate couture. Purdue a réussi à faire croire au législateur que son traitement de la molécule permettait une libération prolongée de l’opiacé sur une période de 12 heures. Plutôt que d’entraîner des pics de soulagement et des creux de « descente », comme toutes les autres drogues à base d’opium, l’oxycontin permettait soi-disant un étalement du soulagement sur une longue plage de temps. L’addiction, qui ne vient pas du produit lui-même, mais de la succession des pics d’euphorie et de la douleur des « descentes » pouvait ainsi être théoriquement évitée. Il n’en fut rien.

Les discours rhétoriques, si puissants aux Etats-Unis, ne se sont pas arrêtés là. Purdue Pharma a lancé une gigantesque campagne marketing pour changer la perception de la douleur dans la société américaine. L’idée des meilleurs consultants (Mc Kinsey fait partie des société condamnées) a été d’identifier la douleur à la maladie elle-même et de développer l’opinion selon laquelle toute douleur ou souffrance est parfaitement inadmissible, aussi inadmissible que la maladie. Par cet artifice, que n’aurait pas reniés les sophistes antiques, la douleur n’est plus la conséquence d’une maladie sous-jacente qu’il faudrait soigner, elle est elle-même la maladie. Comme si le plaisir était la norme. Il n’est plus question de traiter la pathologie sous-jacente, mais uniquement la douleur. Elle n’est plus un symptôme, elle est la maladie. Dès lors, l’oxycontin devient un remède universel capable de remplacer n’importe quel médicament, puisqu’il s’agit toujours de faire disparaître la maladie! Cette déconnexion de la douleur et de la cause créant la douleur est, c’est le cas de le dire, proprement stupéfiante. Comment une telle erreur conceptuelle est-elle possible dans un domaine qui se réclame constamment de la science? Comment ne pas comprendre que la conséquence logique du raisonnement est l’acceptation de la drogue comme moyen de maintenir toujours, coute que coute, le maximum de plaisir?

Il ne peut y avoir que plusieurs causes à un tel naufrage. Le pouvoir de l’argent, le manque d’éducation, la volonté d’arrêter les souffrances, ou le piège d’une certaine « humanité » trop prompte à se laisser manipuler en font partie. Il est aussi malheureusement favorisé par une médecine qui cherche le plus souvent à réduire les symptômes, ou traiter les conséquences des pathologies, et s’avère souvent incapable de chercher les causes réelles des diverses maladies.

Quand les premiers doutes vont commencer à surgir, quand il devient clair que le médicament ne fait effet que quelques temps, puis laisse à nouveaux les patients avec leur douleur, Purdue aura la réponse marketing parfaite. Comme il faut traiter la douleur et pas la maladie, il suffit d’augmenter les doses. De nouvelles pilules plus puissantes seront mises sur le marché. Le chiffre d’affaires va continuer à croître. En ajoutant les autres laboratoires s’étant lancé dans ce type de produit, on estime à 35 milliards de dollars le CA généré par les opiacés depuis le début de cette crise. Quand les cas d’addiction, la criminalité, les attaques de pharmacie, et la prostitution, tous liés à l’explosion de la consommation d’oxycontin, vont devenir si importants qu’il ne sera plus possible de les cacher, Purdue va lancer une campagne de dénigrement contre les junkies, qui empêchent les vrais malades de se soigner correctement en dévoyant leur médicament révolutionnaire. Le cynisme est encore une fois sans limite. Il suffit de trouver un bouc émissaire pour détourner l’attention.

Purdue devient un géant et symbolise Big Pharma. L’oxycontin est un « blockbuster », un médicament capable de générer des ventes de plus d’un milliard de dollars par an. La famille s’enrichit comme elle ne l’a jamais fait auparavant. L’argent roi ne connaît aucune limite. Le FBI enquête contre ce nouveau trafiquant de drogue. Mais la lutte est encore plus difficile que contre les cartels, car tout est ici légal. Et pendant ce temps, l’addiction prend des proportions effrayantes.

Des héros de bonne volonté

Sombre, la série nous donne cependant quelques des touches d’espoir. La directrice adjointe du FBI qui se bat sans relâche. Un procureur attaque et gagne contre Purdue. La société civile, enfin, s’est retournée contre les autorités, mais uniquement après un scandale sanitaire majeur, ayant fait plus de 65 000 morts uniquement en 2016, et ayant contraint Trump lui-même à déclarer un état d’urgence sanitaire. Que de corruption dans la société américaine! Les anciens de la FDA qui deviennent cadres chez Purdue, Giuliani, l’ancien maire de New York, qui devient leur avocat, on ne compte plus les ramifications de ce traffic.

La mécanique de l’addiction

Au-delà de la mise en garde et de la nécessité de toujours maintenir notre scepticisme, le principal mérite de la série est cependant ailleurs. Il est de nous montrer le mécanisme de l’addiction. Le film ne met pas en scène des drogués « standards ». Il présente au contraire des personnes normales souhaitant se soigner pour continuer leur vie, tombées malgré elle dans le piège de la drogue dure, pour la simple raison d’avoir fait confiance à leur médecin. La série peut ainsi montrer le problème de l’addiction de manière désolidarisée de l’environnement qui conduit parfois à la drogue, ou des personnalités éventuellement controversées des drogués, facilement considérées, nous l’avons vus, comme des « junkies ».

Dopesick reprend des éléments réels et met en scène les habitants d’une petite ville des Appalaches, cette vaste région montagneuse qui coupe le tiers ouest des Etats-Unis. Il y a encore là des mines de charbon où les mineurs risquent leur vie en extrayant la roche noire. Les accidents sont légions. Le médecin est un personnage central de la communauté. Le film présente deux cas principaux. Il y a d’abord cette jeune fille qui travaille à la mine et se blesse. Lesbienne et rejetée par sa famille, elle veut continuer à travailler pour gagner assez d’argent pour partir avec son amie. Au début le médicament la soulage. Mais très vite, la douleur revient, encore plus fort. Son médecin augmente les doses. La spirale infernale la conduira jusqu’à la mort.

Le second personnage est ce médecin lui-même, Samuel Finnix, campé par Michael Keaton . Major de Duke, brillant et dévoué, il a perdu son épouse décédée d’un cancer quelques années plus tôt. Il n’arrive pas à s’en remettre. Quand il commence à voir ses patients devenir accros, il devient nerveux et est finalement victime d’un accident de voiture. On lui prescrit de l’oxycontin à l’hôpital. Il va sombrer comme les autres. Il ne s’en sortira plus.

Le film n’est évidemment pas une source médicale. La vision de l’addiction qu’il propose n’en est pas moins cohérente et éclairante. A chaque fois il s’agit d’une personne ayant connu un drame familiale le poussant dans une certaine solitude. Samuel a perdu son épouse. Betsy est rejetée pour son homosexualité, dans un milieu hyper conservateur où l’on continue à dire les graces avant le repas. Le terrain, la brisure psychologique et la profonde tristesse qu’elle engendre, font le lit de l’addiction future. Le shoot procuré par la drogue permet ce fameux pic de bien-être qui permet d’oublier ou de mettre de côté toutes ses souffrances, au moins pour quelques heures. Puis le paradis devient l’enfer. La drogue appelle la drogue. Les doses s’envolent alors que les pics deviennent toujours plus intenses et toujours plus brefs, tandis que les creux, les descentes, virent à l’insupportable. Les « consommateurs » ont vite compris comment accélérer l’effet du médicament. Il suffit de faire fondre l’enrobage, celui-là même qui est censé permettre la libération prolongée, puis de réduire le cachet en poudre pour le sniffer ou se l’injecter. Passant plus vite dans le sang, le produit est plus « efficace ».

La drogue dérèglement totalement l’organisme. Major de sa promotion à l’université à la vie bien construite ou jeune fille travaillant dans une mine, personne ne peut lutter seul contre sa puissance. Sous son action, la chimie du cerveau se transforme et le cerveau devient lui-même accro. Il devient alors quasiment impossible de décrocher. Ce n’est plus une question de volonté, les centres de décisions sont complètement chamboulés, intoxiqués, renversés. Samuel part en cure de désintoxication. Il replongera dès le lendemain de sa sortie. Avec l’aide d’un confrère, il trouve un traitement de substitution. Mais son médecin le prévient, certaines personnes ne sortent plus jamais de la dépendance. La toxine peut prendre un contrôle définitif sur la vie. D’autres, plus chanceux, et après des années de traitement, arrivent à guérir complètement.

Jusque où va l’addiction?

La description de l’addiction, faite de pics d’euphorie et de creux de tristesse, pose une véritable question sur nos modes de vie. Que penser de notre rapport au sucre? Au sport? Au sexe, au shopping, au binge watching, au jeu, à la dette ? Sommes-nous tous drogués? La seule différence serait uniquement de quantité, mais pas de nature?

Ce questionnement dans lequel nous nous trouvons renvoie directement à notre conception du bonheur, souvent défini comme un plaisir continu, loin de toutes les formes de déplaisir. Dopesick nous en montre clairement l’échec. Tous les plaisirs ne se valent pas. L’eudémonisme, le bonheur grâce au seul plaisir, est un échec. C’est le reproche que feront les stoïciens à Epicure, on ne peut pas mettre le plaisir avant le reste. Quand bien même la chimie moderne serait-elle capable de nous procurer du plaisir sans autre cause qu’un déclencheur moléculaire, une telle méthode ne saurait rien créer d’autre que la plus sinistre des addictions. C’est la même objection que l’on fait aux « pourceaux d’Epicure », incapables de trouver le plaisir immédiat qu’ils recherchent ailleurs que dans le sexe, la boisson et la nourriture, donc les excès se retournent fatalement contre eux. Le plaisir et les peines viennent des sentiments, des sensations, des idées. Il ne faut pas briser ces liens. Il faut chercher de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations, de nouvelles idées. Le bonheur est fait de joie et de peine, d’amour pour l’action, de lien entre nous et les autres, ceux que nous aimons et dont nous recevons l’amour. Là est l’essentiel du bonheur, tout malheur au contraire venant d’une séparation, d’un défaut d’amour et de la joie qui en découle.

Du plaisir à la loi morale, les chemins du bonheur

L’organisation de la question morale imbrique un certain nombre de niveaux. Tout en bas, il y a le plaisir et la douleur, qui décrivent le sensation physique que nous ressentons. Le plaisir et la douleur sont attachés au corps. Le niveau supérieur est celui de la joie et de la peine. Il est beaucoup complexe, et dépend de nos émotions. La joie peut venir de l’espoir, la peine de la crainte, ou de la tristesse, de la peur, etc. Ces émotions correspondent chez l’homme à ce qui est le plus proche de l’instinct animal. Relié aux corps et aux grands fonctions de l’organisme, comme l’instinct de survie, les émotions dépendent aussi de nos représentations, de notre histoire, de notre éduction, de nos goûts. C’est un champ immense et complexe, dont la meilleure description a sans aucun doute été faite par Spinoza, qui cherchait à maximiser la joie et rénove ainsi les théories du bonheur. Au niveau supérieur enfin, nous trouvons la très contestée loi morale. La polarité est désormais celle du Bien et du Mal. Il ne s’agit plus de leur détermination religieuse ou de leur définition selon l’opinion. Kant défend la thèse d’une loi morale, qui surpasse toutes les déterminations de l’expérience et doit servir de guide à nos choix. Il s’agit de toujours respecter l’humanité dans toutes nos décisions. Il n’est plus question de bonheur, mais de sagesse et d’une mise à distance radicale du domaine de la joie et de la tristesse. Il faudra cependant trouver un arrangement avec l’organisation de la joie, car nous restons des êtres physiques!

C’est en fait dans l’articulation de toutes ces dimensions que nous devons construire nos vies. Il faut tout cela, en bien plus concret encore, pour éviter la douleur. La douleur appelle inévitablement la compensation par une plaisir. Il s’agit donc d’éviter la douleur et de la compenser quand elle nous a malheureusement frappée. Comment faire? En restant vigilant, en éduquant nos enfants sans chercher à leur faire plaisir en permanence. La douceur des sentiments, le calme, le travail bien fait, le plaisir de la réalisation, avec des rapports familiaux apaisés, sont les meilleurs ramparts. De la même manière, la lutte contre les addictions et le mal de vivre ne peuvent pas être uniquement chimique. Il faut restaurer la capacité à aimer certains aspects de la vie, d’où naîtra un plaisir de l’action. Les sources de douleur ne prendront alors plus toute la place. L’amour est la création d’un lien qui peut se faire avec des personnes, des actions, et même des choses. C’est cet effort d’amour, qui en crée des liens entre nous et l’extérieur, qui va nous permettre de restaurer l’amour que nous avons pour nous-mêmes.

ANNEXES

Et le vaccin anti-Covid?

Il existe malheureusement de nombreuses coïncidences entre le vaccin et l’Oxycotin. D’abord, il n’a pas été soumis aux tests habituels, sa mise sur le marché est dérogatoire. Ensuite, il était supposé être un remède miracle, avec 99% d’efficacité, ce qui est parfaitement faux. Qu’à cela ne tienne, la solution, là encore était toute trouvée, il suffit d’augmenter les doses, et de passer au 3ème puis au 4ème vaccin… Enfin, pour garantir une meilleure pénétration sociale du produit, désigner une bande de bouc-émissaire égoïstes et asociaux… les non-vaccinés.

Il faut être bien accroché pour ne pas sombrer aux théories du complot, surtout si l’on se rappelle que Mac Kinsey a conseillé les gouvernements, comme le gouvernement français sur la mise en place des protocoles sanitaires. Heureusement, la comparaison s’arrête là. Le vaccin ne tue pas – ou en tout cas pas encore – et il ne déclenche pas d’addiction.

La production de dopamine

Nous n’avons pas trouvé d’étude montrant la relation entre la consommation de sucre et la production de dopamine, hormone du plaisir, dans le cerveau. C’est bien dommage.

En attendant, ci-dessous quelques exemples montrant comment la puissance des drogues, en sur-stimulation la production de dopamine peuvent finir par en renverser le fonctionnement