Cette partie de l’interrogation sur la justice est finalement la plus décisive. Nous ne pouvons pas grand-chose à la justice cosmique. Ces lois sont tout à fait opaques pour nous, puisque nous n’avons aucun moyen de les vérifier par l’expérience. La justice humaine, de son côté, qui fera l’objet du troisième texte, correspond à l’organisation politique de la justice.

Nous allons plutôt réfléchir ici à la partie de la justice qui n’est ni couverte par l’au-delà et les dieux, ni par l’ici-bas et les hommes, mais uniquement par nous et nos faibles moyens.

- L’expérience de l’injustice

- L’idée de justice

- L’injustice et la peur

- Comment maîtriser cette émotion ?

- La voie de l’Amour

- La doctrine de l’action dans la pensée hindou

- Un substrat physiologique

- La gestion de l’ego, l’un des buts de la vie

- La voie du Karma

- Annexe 1 – l’action dans l’hindouisme

- Annexe 2

L’expérience de l’injustice

À ce niveau d’analyse, l’expérience fondamentale n’est plus celle de l’injustice métaphysique d’une vie toujours difficile, mais celle de l’injustice concrète, dans la vie de tous les jours. L’injustice, c’est l’attaque, la violence faite au corps, aux biens, à l’esprit. C’est le vol, le viol, la violence et l’insulte (du comportement approprié au harcèlement, en passant par les injures). À chaque fois ces comportements sont subis, et doivent également paraître disproportionnés. Se faire gronder parce qu’on a fait une bêtise ou une erreur n’est pas injuste, tant que la punition ne dépasse pas un certain niveau, qu’il n’est d’ailleurs pas forcément facile à définir. Comme dans la justice corrective, il faut conserver un lien ou une proportion entre l’erreur et le châtiment, pour qu’il soit juste.

Mais, plus profondément encore, nous avons l’impression de vivre tous les jours ce type de petites humiliations, ou carrément de grandes absurdités. C’est un peu comme si, pris au milieu, entre la terre et le ciel, nous étions dans ce qui se rapproche le plus de l’état de nature, cet état où la justice n’est plus assurée par personne, ni dieu, ni maître.

L’idée de justice

La justice n’est jamais clairement définie nulle part. Dans la République, Platon et Socrate cherchent une définition qu’ils ne donneront finalement jamais. Ou en tout cas, pas directement. La justice est pour Socrate une vertu, une perfection de l’âme. Avec le courage, la sagesse et la tempérance, elle forme le système des vertus cardinales. La vertu désigne un comportement beaucoup plus qu’un concept, une manière d’être et de vivre, qui inclut une dimension personnelle et reste difficile à définir. Pourtant, en y regardant de plus près, un autre élément attire notre attention.

Pour trouver la Cité juste, Socrate fait un détour qui consiste à passer par la description de l’âme juste, pour appliquer cette définition à la Cité. Le détour a de quoi étonner, puisque l’homme pris dans une dynamique de groupe ne se pense pas forcément comme l’homme pris individuellement. Le problème du groupe, c’est bien de gérer plusieurs hommes, et justement pas un seul homme. Un homme ne fait pas Cité, il fait solitude ou représente un misanthrope. Alors pourquoi ce détour? Socrate définit alors l’âme comme un composé de trois parties, la raison, le logistikon, le thumos, que l’on traduit parfois par courage, et les désirs. Cependant, pour parler du courage qui est aussi une vertu, le reste du texte parle d’ « andreia » et pas thumos. Pire, si l’on peut dire, dans d’autres œuvres, il donne une définition assez différente de l’âme. Dans le Phédon l’âme est un cocher qui conduit deux chevaux. Le premier cheval est la raison. Il cherche à contempler les Idées et monte vers le ciel des idées. Le second cheval, fougue, jamais équilibré, cherche toujours les désirs et à descendre vers la terre, la matière.

Les deux définitions ont des similarités, mais ne sont pas superposables. Le cocher du Phèdre n’est pas très longuement décrit. Le cheval qui cherche la matière n’est pas forcément le principe du désir. Seul le cheval rationnel est comparable à la raison de la description de la République. Qu’on nous pardonne ce détour, qui vise en fait à remettre en cause l’analyse usuelle que l’on fait de la République. Et si, plutôt que de prendre l’âme comme modèle pour penser la Cité, est-ce-que Socrate n’aurait pas monté une description de l’âme uniquement centrée sur la justice ? La véritable définition de la Justice se cacherait donc dans la tripartition de l’âme.

La justice et l’injustice se joueraient entre la raison et les désirs, c’est-à-dire finalement dans les passions. Pas dans des passions uniquement passives, mais dans un mélange entre la raison et les désirs. Le thumos est le cœur du système. La justice est un mélange qui affecte directement notre énergie vitale, qui est une autre traduction possible de thumos, dérivée de l’usage qu’en fait Homère.

Nous pensons généralement que les idées, ou les concepts, sont émotionnellement neutres. Le concept de chaise ou de table ne provoque pas d’émotion particulière, pas plus que 2+2=4. Mais d’autres idées ont un véritable impact. Quand il écrit son traité sur les passions, Descartes l’appelle Les passions de l’âme. La beauté est un bon exemple. La beauté de la nature ou d’un homme vient de caractéristiques conceptuelles, d’une harmonie quasiment mathématisable des couleurs, de leur intensité ou d’une identification à des personnages passant par des mots. La peinture est une représentation, quelques taches de couleur talentueusement disposées sur une toile. L’esprit recompose le tout pour en faire une image qu’il compare à la vie. La beauté ne nous apporte pas un plaisir comparable au plaisir du corps. Une belle toile ou un beau coucher de soleil nous apporte directement du bonheur.

La beauté met en jeu l’esprit et l’imagination. Elle nous offre un moment d’harmonie et de suspension, une éternité plongée dans l’expérience. Et cela entraîne chez nous une profonde détente. Le désir est comblé et toute peur disparaît. La beauté est une utopie réussie.

L’injustice et la peur

L’injustice, c’est tout l’inverse. L’injustice nous révolte, nous indigne, nous met en colère ou nous fait pleurer. Elle nous plonge dans le malheur. La guerre à l’étranger, les famines, les coups d’État ; mais aussi la pauvreté chez nous, la dépendance à la drogue, et bien sûr les injustices que nous subissons directement. Tous les mécanismes de la peur se mettent en route. L’idée est liée à l’émotion. Et cette émotion fait partie de celles qui nous renversent le plus et le plus souvent et le plus fortement.

L’injustice fait réagir l’esprit, qui dénonce le décalage, le désir, qui se sent contrarié, entravé dans sa réalisation. Dès que nous subissons une injustice, nous n’avons plus envie de rien. Nous subissons une forme de dépression. Nous sommes tellement sensibles à l’injustice, que des études prouvent que le corps perçoit les éléments négatifs lors d’une conversation ou d’un échange, bien avant que l’esprit ne soit capable de le rationaliser.

Ce qui est touché par l’injustice, c’est l’ego. L’ego est comme une membrane dont la sensibilité serait 10 fois ou 20 fois plus forte que celle de tous les autres organes du corps. C’est cette disproportion qu’exprime le terme de thymos choisi par Platon. La traduction de thymos est ardeur, courage, indignation. Il est le siège du courage et de la colère juste, de la sensibilité à l’honneur, de l’indignation morale et de la force d’âme. Gallien nommera tymus une glande que l’on trouve sous le sternum. L’étymologie retenue est celle de thym. Mais le thym est bien une plante qui donne de l’énergie.

Comment maîtriser cette émotion ?

L’ego peut nous plonger dans une tristesse ou une colère que nous avons bien du mal à gérer. Alors, maintenant que la définition est relativement bien posée, comment faire pour ne pas subir la puissance de notre ego en permanence ? Il y a plusieurs solutions et plusieurs angles pour aborder la question.

La voie bouddhiste de la disparition de l’ego

Dans le bouddhisme, la méditation porte sur le néant et l’ego, auquel tout le moi est réduit, doit être totalement dépassé. Le bouddhisme jette le bébé avec l’eau du bain. Il n’y a pas de moi qui puisse exister après la disparition de l’ego. Cette voie, si populaire aujourd’hui, est radicalement impossible. Nous ne pouvons pas nous amputer de notre propre identité ou d’une partie de l’âme.

La voie des représentations des stoïciens

Les stoïciens pensent que toutes nos actions et nos réactions dépendent de nos idées et conceptions. Il faut « changer ses désirs, plutôt que l’ordre du monde », nous dit Descartes. Et pour changer ses désirs, il faut passer par un changement de représentation. Chez Épictète, la seule chose qui dépend de moi est ma représentation. Et je dois la modifier pour qu’elle corresponde à la nature. Ma puissance, ma liberté est extrêmement limitée, voire inexistante.

Si cette voie fonctionnait toujours, dans tous les cas, nous le saurions déjà. Mais notre nature n’est pas uniquement intellectuelle. Nous devons aussi satisfaire nos désirs, notre puissance vitale. Quelques grands sages ont soutenu que cette voie permettait d’arriver à l’aponie, la suspension des émotions, et à l’ataraxie, le calme intérieur. Mais parvenir à la paix totale sublime et complète est impossible pour l’être émotionnel.

L’ego est le cheval fou de l’âme, toujours entre émotions et passions. La raison est la bride qui tente de le retenir et de le dresser. La modification des représentations est une aide, une nécessité pour dresser l’ego. Mais l’ego ne répond pas qu’à la raison.

La réaction aux événements

L’ego répond aux événements, et notamment aux agressions, à l’injustice réelle, comme à l’injustice perçue. Une vie compliquée, faite de maladie, d’abandon, de violences, de stress, de pauvreté, de mort, va, dans la plupart des cas, enflammer ou compresser l’ego. Mais une vie trop douce, trop gâtée, ne connaissant pas l’effort, provoque un autre type d’excès lié au caprice. L’ego la source de l’excès et du défaut dans les réactions émotionnelles (même si Aristote n’a pas repris la thèse du thymos de Platon). C’est aussi pourquoi nous avons une responsabilité importante dans nos réactions. Comment répondre à l’injustice?

- Ne rien faire, mais c’est porter le poids de l’agression, parfois pendant des années.

- Répondre avec violence, malheureusement, est un comportement qui n’est pas admis et pas accepté. En France en tout cas, celui qui répond par la violence a toujours tort… quand bien même il a raison.

- Répondre en se victimisant, par les larmes et en criant sa tristesse. C’est plus accepté, mais pas encore par tout le monde. On n’aime pas les victimes quand elles ont raison. Cela ôte à l’autre ses raisons de se plaindre. La victime en nous constitue une grande part de notre identité. On aime les victimes métaphysiques, les victimes de la vie, que l’on voit à l’Église ou dans la rue. Qui sont au bout du rouleau. Quand nous les aidons, cela nous renvoie à notre propre sécurité ou notre propre grandeur. C’est le narcissisme de la charité chrétienne.

On le voit bien, les extrêmes ne donnent pas toujours une bonne réponse. En plus, la réponse est toujours structurellement défavorisée. Le premier à tirer n’est pas vu comme un agresseur.

- Demander à l’agresseur de reformuler son propos. C’est la ruse socratique par excellence. Excuse-moi, je n’ai pas compris ce que tu voulais dire. Cela oblige l’adversaire à sortir de la rhétorique pour exposer l’argument.

- Dans le même registre, surtout en groupe, on peut demander à l’autre personne de répéter ce qu’elle vient de dire, en s’excusant d’une inattention. Une insulte répétée deux fois perd de sa puissance. Si l’auteur répète deux fois la même injure, vous êtes sûr d’être en face d’une personne colérique (un rageux dit-on aujourd’hui)?

- Répondre par l’humour. Si l’on trouve la bonne formule, cela peut être bien. Mais il faut avoir l’à-propos, ce n’est pas facile. Si la blague est trop forte, on est vu comme un agresseur. La blague humiliante peut regonfler notre narcissisme à l’instant t, mais elle va enflammer encore plus notre ennemi. Il faut déjà bien connaître les personnes pour utiliser l’humour.

- Répondre par l’humour est pertinent quand la personne fait la fausse blague, le pseudo-humour agressif qui rabaisse en visant une faiblesse de l’adversaire. C’est un humour de sorcière. La réponse commique consiste à faire semblant de rire de soi, tout en corrigeant la méchanceté de l’attaque. Là aussi, il n’est pas toujours facile d’avoir l’à-propos pour trouver la bonne réponse. C’est cependant plus simple que dans le premier cas.

- Répondre avec des arguments factuels. C’est déjà un bon début, réaliste. Malheureusement, la mémoire de la plupart des personnes est si faible que cela n’a pas beaucoup d’impact.

- Répondre par des arguments rationnels est plus fort. Malheureusement, c’est souvent perçu comme une attaque, une manière de prétendre être plus intelligent que tout le monde, qui va vous attirer plus de jalousie que de soutien

- La forme, le style de la réponse va beaucoup compter. Il faut rester calme, utiliser un vocabulaire de basse intensité. Dire les choses avec un style également doux, avec là aussi des figures de style de basse intensité. C’est tout un art. Il est largement plus difficile de répondre correctement à l’agression que d’agresser à son tour. Les femmes sont généralement bien plus à même de produire ce type de réponse.

- Une bonne réponse doit aussi adoucir l’attaque. En général la meilleure manière est de prendre en compte la partie vraie qu’il peut y avoir dans l’attaque… quand il y a quelque chose de vrai. Ainsi, l’agresseur ne perd pas la face, même s’il le devrait. N’oublions pas que nous sommes au théâtre. Cette scène se joue à plusieurs. La réponse en face à face est complètement différente.

Tout dépend également de l’interlocuteur, mais nous partons ici du principe que l’attaque contient une forme ou une quantité d’injustice trop importante pour qu’il n’y soit pas répondu.

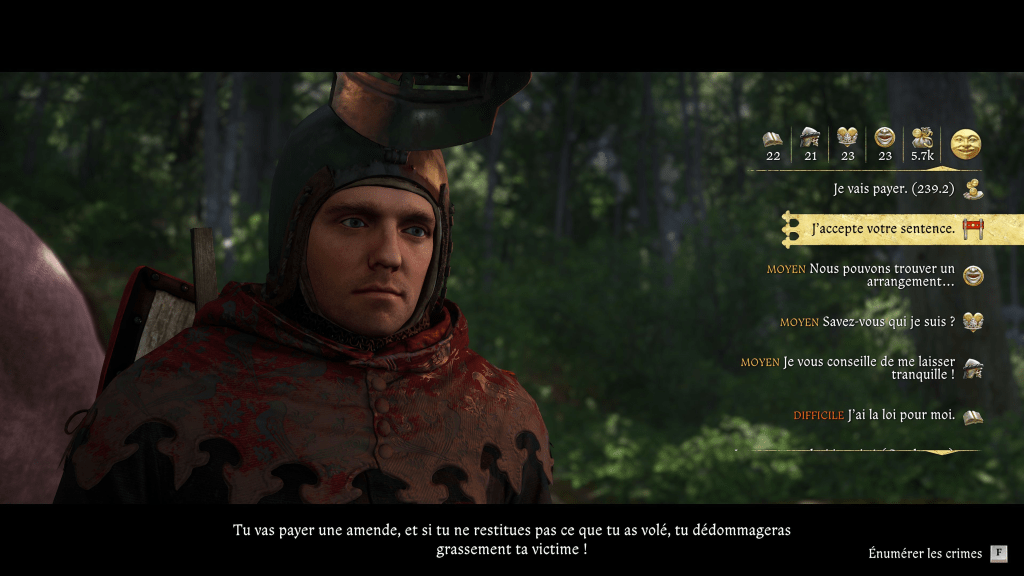

Une fois la réponse faite, il reste à observer la réaction. Si elle est trop violente, ce qui arrivera certainement, le parleur perd la face. Il garde peut-être l’autorité du poste ou de la position, mais il perd ce que les jeux vidéo appellent désormais des points de « charisme ». Parfois, il ne s’en rendra pas compte. Tous ceux qui jugent uniquement la position de force ne s’en rendront pas compte non plus, et pourraient même considérer que vous vous êtes enfoncé. Mais ne pas répondre, c’est trop porter sur soi. Il n’y a pas de raison de le faire.

Le réflexe de la peur

L’agression de tous les jours, désormais reconnue comme une micro-agression, celle de l’état de nature, demande une réponse. Mais l’agressé est d’emblée en position de faiblesse, parce que le second, celui qui réagit, après la sidération de la première balle, est vu comme l’agresseur. C’est complètement illogique, mais c’est ainsi. Les spectateurs, ou demi-acteurs, ont peur pour eux-mêmes. Ils n’ont aucun scrupule à laisser l’un d’eux prendre le coup à leur place. Toute réponse les force un peu plus à choisir un camp et augmente leur risque de prendre un coup, symbolique ou réel. Ils ne feront, sauf courage exceptionnel, rien du tout.

À notre tour, quand nous agissons, de le faire correctement, sans agresser, en acceptant les critiques. C’est beaucoup plus simple pour l’homme honnête, qui place la vérité et le respect au-dessus du pouvoir.

La voie de l’Amour

Comment ne pas parler de la voie de l’Amour et de Jésus-Christ? Si seulement Jésus avait mieux décrit sa voie! Làs, il n’a fait que nous laisser quelques bribes ça et là. Des sentences, mais pas de manuel.

Jésus prétend continuer et donner la véritable interprétation de l’Ancien Testament. La tradition veut qu’il reprenne la parole du Lévitique: « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune aux fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis YHWH. » (Lv 19,18). Et encore: « L’étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous comme un indigène,

et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis YHWH votre Dieu. » (Lv 19,34). Le Lévitique fait référence à l’étranger intégré et bien sûr au juif. Mais pas à toute l’humanité. Jésus universalise le propos, notamment dans la parabole du Bon Samaritain. Le prochain est défini: « Le prochain est celui qui exerce la miséricorde. » Et là c’est le drame.

Le miséricordieux est celui qui défend le faible et l’opprimé, c’est-à-dire celui qui respecte lui-même le commandement. L’amour du prochain n’est donc pas universel sur la seule base de cette parabole… Scandale au pays de Jésus! Il faudra attendre l’Evangile selon Saint Matthieu, celui destiné aux Juifs, aux Gentils, pour avoir une extension du prochain y compris à celui qui nous veut du mal. Extension donc fortement contestable (nous mettons en annexe quelques éléments d’analyse).

Il est cependant possible de dépasser cette analyse et de revenir à une analyse plus cosmique. L’essence de Jésus n’est pas directement l’amour, c’est le rachat des péchés, de tous les péchés. Jésus annule la dette de l’humanité née du péché originel. Il le fait en souffrant lui-même sur la croix. En termes socratiques, nous dirions qu’il le fait en subissant l’injustice. Et il le fait en apportant l’amour de Dieu envers les hommes.

L’amour du Christ correspond à la rédemption du péché originel. Dieu nous pardonne le péché, tous nos péchés, nos erreurs, nos faiblesses. Comme souvent dans les doctrines de l’éveil, Jésus vient nous donner sur terre et dès cette vie, une rédemption qui ne devrait arriver qu’après le jugement des âmes après la mort. Il n’est plus utile d’attendre dans cette vallée de larmes. Evidemment le débat ne peut pas s’arrêter là. Tout le monde mérite-t-il la rédemption du Christ, ou seuls les miséricordieux? Le pardon universel du péché ne revient-il pas à l’abolition de toute justice?

Sur le plan émotionnel enfin, Jésus donne de l’amour à tous, c’est-à-dire également à ceux qui n’en n’ont pas, ou pas assez. Derrière toute angoisse, toute tristesse et violence, il y a un manque de détente, de confiance, et finalement d’amour. Il donne de la confiance, con fides, une confiance sans condition qui correspond à la foi.

La doctrine de l’action dans la pensée hindou

La pensée indienne, des Vedas à la Bagavad-Gita, en passant par les Uppanishad, a construit une théorie, une casuistique de l’action à nulle autre pareille.

Cette théorie repose sur la question du Karma, l’action, qui est l’un des moyens de briser le cycle des réincarnations et d’arriver à l’éveil. Socrate défend également l’action juste et préférait « subir l’injustice plutôt que de la commettre », mais il n’a pas ouvert la voie à un tel détail d’analyse.

La doctrine de l’action hindou nous éclaire sur le sens des rites religieux, un sens que nous avons un peu perdu. Le rite religieux, qui accompagne la naissance, le mariage, la mort, a pour but de sceller, de relier notre action avec l’univers et de nous grandir aux yeux du destin. La lecture des religions les plus anciennes nous montre que toutes les actions étaient liées à la divinité, en Égypte, en Grèce antique, où pas un dialogue de Platon ne fait pas référence aux dieux, et où la piété religieuse était l’une des principales lois de la démocratie. Dans la Bible, où les Hébreux sont soumis à plus de 600 commandements portant sur tout ce que le législateur religieux a pu trouver (nourriture, habit, prière, mariage…).

C’est la grandeur et le génie de Gandhi d’avoir su reprendre cette doctrine pour incarner l’Inde tout entière à travers l’Ahimsa, la non-violence, l’une des réponses préconisées par les textes sacrés. Le grand homme est celui qui parvient à incarner l’âme de son peuple. La force et l’indépendance anglaise pour Churchill, la résistance et l’esprit pour de Gaulle.

(Vous trouverez en Annexe une synthèse de différents types d’action selon la doctrine hindoue. Cette synthèse faite par Chat Gpt n’est pas suffisamment claire et exhaustive, à prendre avec recul à titre d’exemple de l’investissement de l’hindouisme dans la question).

Un substrat physiologique

Le système nerveux, entre sympathique et parasympathique

Nous pouvons nous demander pourquoi de tels événements, qui devraient être insignifiants, nous affectent autant. C’est d’abord parce qu’ils ne sont pas aussi insignifiants. Ils mettent directement en jeu notre système nerveux.

La perception que le corps a du body langage de l’autre est aussi très importante. Elle est plus rapide que celle de la conscience, et s’appuie sur la perception de déterminations physiques. Il y a donc aussi un art de la maîtrise corporelle de soi.

Les agressions activent le système nerveux de la vigilance et de la réponse, combat ou fuite, le système nerveux sympathique. Une fois bien abîmé par la vie, ce système est difficile à faire redescendre. Le calme, la détente et la sécurité activent au contraire le système nerveux parasympathique.

Un autre facteur, la variation de la cohérence cardiaque, qui mesure la régularité des battements, et non le nombre de battements par minute, comme la fréquence cardiaque, est aussi fondamental. Il est au cœur ce que l’indice de volatilité est aux bourses. Il mesure le stress ou la détente, même quand le cœur est lent.

Trouver la bonne action est aussi un moyen de protéger notre santé, notre production hormonale, et notre cœur.

La gestion de l’ego, l’un des buts de la vie

Loin de plaider pour une impossible maîtrise totale de ses émotions, la doctrine de l’action et de l’ego travaille au contraire à l’action juste, celle qui apporte plus de justice au monde, tout en étant cohérente avec la personne.

Le combat contre les forces de l’injustice se joue également ici. Nous l’avons trop oublié, dans un monde qui a perdu son lien à la transcendance, mais aussi aux valeurs et notamment à la politesse, cette douceur du savoir vivre ensemble au quotidien.

Discipliner notre ego et trouver notre tonalité d’action juste est l’un des buts de nos vies. Un but qui lui donne du sens au quotidien dans les moindres détails. Vouloir supprimer l’ego, injonction impossible à réaliser, nous fait dévier vers les excès, la colère et la violence, ou la tristesse et le renoncement.

La voie du Karma

Si Karma veut dire action, nous l’utilisons également dans un sens tout différent, par lequel nous cherchons à réconcilier la justice métaphysique et la justice ou simplement la vie d’ici-bas.

Si nous vivons ici et maintenant, avec tous les points positifs mais aussi toutes les limitations que nous connaissons tous nécessairement, le seul sens que nous pouvons donner à cette vie est celui d’une purification. Pourquoi souffrir? Pour purifier les fautes, cosmiques, que nous avons commises dans une autre vie. Et plus notre chemin de vie est difficile, plus nous devons nous purifier.

Il n’y a ainsi que des raisons de gagner et d’être heureux dans la vie. Soit nous profitons du bonheur de vivre, largement supérieur à celui du rien du tout et du néant. C’est la leçon que donne Achille à Uysse quand ce dernier le rencontre aux Enfers. Il vaut mieux être le dernier des esclaves mais vivant, plutôt qu’être le plus grand des héros mais mort. Soit nous nous purifions des fautes passées. A tous les coups, nous sommes ainsi vainqueurs dans tous les cas.

Cela ne veut pas dire qu’il faille céder à une mentalité d’esclave et ne rien faire. Il faut également se battre pour un monde humain plus juste. Nous pouvons même le faire de manière encore plus éclairée en considérant que c’est le chemin de purification que la vie a mis devant nous. Ceux qui le voient sont les élus. Les autres préparent juste leur prochaine vie de souffrance.

Comme le dit même Kant, qui a tout fait pour échapper à ce type de raisonnement moral métaphysique, nous sommes contraints par notre propre recherche de sens à penser la laison de notre comportement moral et de l’univers. Il ne donne pas de forme à ce qui est sans doute la dernière expression qu’il donne de ses célèbres jugements synthétiques a priori dans La religion dans les limites de la simple raison.

Annexe 1 – l’action dans l’hindouisme

Voici une synthèse rigoureuse et structurée, strictement fondée sur les catégories présentes dans les Veda, Upaniṣad, Brahma-sūtra et la Bhagavad-Gītā, concernant les types d’action (karma) et les formes de réaction/attitude face à l’action (bhāva, disposition intérieure).

Ces textes ne proposent pas une typologie moderne (violence / non-violence / résistance passive…), mais ils exposent une théorie de l’action extrêmement précise que l’on peut organiser ainsi :

1. Les trois formes fondamentales d’action (karma)

Présentes dans les Vedas, systématisées dans la Gītā :

1.1. Nitya-karma (actions « obligatoires »)

- Rites quotidiens (sandhyā, recitations, offrandes).

- Leur omission produit un effet négatif (pratyavāya).

- Typiquement védiques.

1.2. Naimittika-karma (actions conditionnelles)

- Rites accomplis pour une circonstance : naissance, mort, éclipses, etc.

- Produisent un mérite (puṇya) ponctuel.

1.3. Kāmyakarma (actions motivées par le désir)

- Actions entreprises en vue d’un fruit précis (résultat matériel, succès, richesse…).

- Elles entretiennent la saṃsāra.

La Bhagavad-Gītā ajoute une distinction capitale :

1.4. Niṣkāma-karma (action sans désir du fruit)

- L’acte est accompli sans appropriation du résultat.

- Central dans le karma-yoga.

- Conduit à la purification du mental (citta-śuddhi) et prépare la connaissance.

=> cela correspond à ce que l’on appelle la déontologie dans notre tradition. L’action est réalisée en respectant un cadre normatif, la loi morale kantienne, et non en vue d’une conséquence ou d’un résultat. L’action basée ou motivée par son résultat relève de ce que l’on appelle le conséquencialisme.

L’opposition entre les deux est tout de même fine. Une action mal fondée n’a jamais de résultat positif sur le long terme. Mais la réalité et ses multiples facteurs chaotiques rendent toute analyse réelle des conséquences difficile.

1.5. Sannyāsa / Karma-sannyāsa (renoncement à l’action)

- Abandon non pas de l’acte lui-même, mais du sentiment d’être l’agent.

- Clarifié dans les Brahma-sūtra : ce renoncement n’est complet que pour celui qui connaît Brahman.

=> C’est la doctrine bouddhiste. C’est aussi un extrême impossible en cette vie.

2. Les qualités (guṇa) qui déterminent la nature de l’action

Très développées dans la Bhagavad-Gītā (chap. 14, 17, 18) :

2.1. Sāttvika-karma (action pure, lumineuse)

- Accomplie sans attachement, sans passion, dans la clarté.

- Résultat : purification.

=> Cette action correspond à l’action mesurée (donc juste) d’Aristote. Elle est un point d’équilibre entre l’excès et le défaut, ce qui correspond rajasique (le feu, la colère) au tamasique (l’eau, l’apathie) dans le yoga.

2.2. Rājasa-karma (action passionnée)

- Accomplie sous l’impulsion du désir, de l’ego, de la recherche de succès.

- Résultat : agitation, attachement, souffrance.

2.3. Tāmasa-karma (action obscure)

- Imprudente, violente, destructrice, accomplie par ignorance.

- Résultat : confusion, déchéance.

3. Actions justes / injustes dans la Gītā : ahimsā, daṃsa, etc.

Certaines attitudes morales sont explicitement nommées dans les textes :

3.1. Ahiṃsā (non-violence)

- Dans les Upaniṣad et la Gītā, elle est une vertu de sāttva.

- Non-violence de pensée, de parole et d’acte.

- Ce n’est pas la passivité : le dharma du guerrier (Arjuna) peut exiger l’usage de la force juste.

3.2. Hiṃsā (violence)

- Jamais glorifiée ; elle est le plus souvent tāmasique.

- Peut être légitime si accomplie sans haine et en conformité avec le dharma (Gītā 18.23).

=> Il est faut de dire que l’action violente n’est jamais justifiée, c’est le cœur du problème de la Gita, où le dieu inspire et valide l’action violente.

Arjuna, le prince guerrier (kṣatriya), est confronté à un dilemme moral : combattre ses cousins, maîtres et amis, ou renoncer à la guerre. Sa paralysie morale reflète l’opposition entre devoir (dharma) et attachement familial/émotionnel. Krishna rappelle à Arjuna : en tant que kṣatriya, ton devoir est de combattre dans la guerre juste.

3.3. Titikṣā (endurance, acceptation active)

- Grande notion des Upaniṣad (ex. Śvetāśvatara) et de la Gītā.

- Supporter froid/chaud, joie/douleur sans être ébranlé.

- Ni passivité ni résignation : équanimité lucide.

3.4. Utsāha (effort juste)

- Affirmé dans la Gītā comme nécessaire pour l’action disciplinée.

- Fondé sur le devoir, non sur le désir.

3.5. Kṣamā (pardon, patience)

- Associé à la pureté du cœur (sattva).

- Forme de maîtrise intérieure.

3.6. Tyāga (abandon)

- Gītā 18 : renoncement au fruit, non à l’action.

– āsakti-tyāga : détachement actif

- Agir sans haine, sans désir.

- S’applique même face à l’injustice.

- Ce n’est pas une inertie mais un contrôle intérieur.

– ahiṃsā + titikṣā

- Non-violence + endurance consciente.

C’est ce mélange qui inspirera Gandhi, mais la Gītā elle-même ne théorise pas la « résistance passive ».

4.2. Acceptation (śraddhā / prasāda / samatā)

La Gītā insiste surtout sur :

– Samatva : équanimité face au succès et à l’échec (BG 2.48).

– Prasāda-buddhi : accepter avec confiance le résultat comme « don du Seigneur » (BG 2.65).

– Iśvara-praṇidhāna : abandon à la réalité divine (Upaniṣad et Yoga traditionnel).

Ce n’est pas une passivité, mais une acceptation intérieure du fruit après l’action juste.

4.3. Abandon du monde (sannyāsa)

- Dans les Upaniṣad : réservé aux chercheurs de Brahman.

- Dans les Brahma-sūtra (III.4) : légitime après la connaissance, non avant.

5. Synthèse transversale

La tradition ne classe pas les actes selon un axe violence/non-violence, mais selon :

(1) la motivation : désir / devoir / connaissance

(2) la qualité intérieure (guṇa) : sattva / rajas / tamas

(3) la conformité au dharma

(4) l’attachement ou non au fruit

(5) la connaissance ou l’ignorance du Soi

La non-violence (ahiṃsā) est une vertu, mais le renoncement intérieur (niṣkāma-karma) est le cœur de l’éthique de la Gītā, pas la passivité.

Annexe 2

Oui — il existe plusieurs chercheurs et équipes de recherche qui ont montré par des expériences empiriques que le corps et le cerveau peuvent « percevoir » des signaux sociaux (interaction, regard, contact, intention) plus tôt — et souvent en deçà de la conscience rationnelle. Voici quelques‑uns de ces travaux représentatifs, ainsi que leurs résultats.

Quelques recherches marquantes

- Tom Froese & coll. — dans l’article “Embodied social interaction constitutes social cognition in pairs of humans: A minimalist virtual reality experiment” (2014) : ils montrent que des dynamiques d’interaction corporelle (dans un environnement virtuel limité) suffisent pour générer la perception d’“autrui” — donc la cognition sociale ne dépend pas d’un calcul rationnel explicite mais peut émerger de la coordination corporelle. (arXiv)

- Rekha S. Varrier & Emily S. Finn (et al.) — dans “Seeing Social: A Neural Signature for Conscious Perception of Social Interactions” (2022) : leur expérience, fondée sur l’imagerie cérébrale (fMRI) et des animations abstraites (formes géométriques), montre que le cerveau distingue très tôt, dans le traitement cortical, les situations perçues comme “sociales” vs “non‑sociales”, avant même qu’une prise de conscience explicite ne soit rapportée. (PubMed)

- Une revue récente sur ce qu’on appelle l’“intuition sociale” (social intuition) souligne que des processus d’apprentissage implicite social‑affectif (sensations corporelles, posture, mimiques, gestes, etc.) permettent de capter automatiquement des signaux interpersonnels — souvent sans recourir à la théorie de l’esprit consciente. (PubMed)

- Plus spécifiquement, une étude sur la priming social subliminal a montré que des indices sociaux (comme la direction du regard dans une image subliminale) peuvent influencer des réponses motrices complexes (mouvements corporels, posture) sans que le sujet en ait conscience — ce qui indique un traitement social “embodié” et automatique, avant la conscience réfléchie. (PubMed)

- Enfin, une expérience reliant contact social (regard, toucher, audition d’un nom) à la « conscience corporelle de soi » (bodily self‑awareness) montre que le simple fait d’être en contact social améliore la capacité à percevoir ses propres réactions corporelles — ce qui tend à soutenir l’idée que la dimension sociale active des mécanismes internes corporels, souvent avant la conscience explicite. (PubMed)

Ce que ces travaux montrent — ce qu’ils ne montrent pas (ou pas encore)

Ce qu’ils montrent

- Le cerveau et le système corporel sont sensibles à des indices sociaux (regard, geste, coordination, contact, contexte interactif) avant qu’une représentation consciente ou une décision délibérée n’intervienne.

- L’interaction sociale peut jouer un rôle constitutif de la cognition sociale (et non uniquement comme “données” à traiter consciemment) : la cognition sociale n’est pas toujours un calcul rationnel, mais parfois une coordination “embodiée.”

- Les réponses corporelles (posture, impulsions motrices, activation de zones cérébrales) peuvent être modulées par des stimuli sociaux, même subliminaux ou inconscients — ce qui suggère que notre “sentir social” précède souvent notre “penser social.”

Ce qu’ils ne montrent pas (ou avec prudence)

- Ils ne montrent pas une conscience complète, réflexive ou “philosophique” de l’interaction avant la conscience ordinaire : c’est un traitement perceptivo‑corporel ou neurocognitif, pas nécessairement une prise de conscience thématique.

- Ce n’est pas une preuve que toutes nos réactions sociales sont “automatiques” — beaucoup reposent encore sur une interprétation consciente, un jugement, une mémoire, un raisonnement.

- Les mécanismes restent partiellement expliqués : “percevoir et réagir sans conscience rationnelle” ne signifie pas “comprendre” socialement — ce sont des formes d’“intuition” ou de “pré‑conscience” sensori‑affective.

Pourquoi c’est important — et quelle perspective philosophique

Ces recherches montrent que l’humain (et le cerveau) ne sont pas de purs sujets rationnels conscients, mais des êtres incarnés dont le corps et le cerveau sont engagés dès l’origine dans la socialité — non pas comme “données à réfléchir”, mais comme couplages sensori‑corporels. Cela rejoint des traditions philosophiques (phénoménologie, philosophie de l’esprit incarnée, cognition incarnée, “embodied cognition”) : l’esprit individuel n’est pas séparé du corps, et la cognition sociale n’est pas d’abord conceptuelle mais sensorielle et interactionnelle.

Cela peut aussi résonner (dans votre propre horizon philosophique) avec des analyses de la conscience, de l’“inconscient corporel” ou des dynamiques de reconnaissance intersubjective — ce qui pourrait offrir un pont entre votre intérêt pour Hegel, Fromm et la “reconnaissance”.

La miséricorde dans la Bible

Voici la définition la plus rigoureuse possible dans le cadre biblique (hébreu et grec), en distinguant clairement les sources, les concepts, et les emplois sans extrapolation.

1. Le mot “miséricorde” n’est pas un mot biblique : c’est une traduction

Dans les textes bibliques, miséricorde traduit plusieurs mots différents, qui ont chacun une nuance spécifique. Pour comprendre ce que Jésus entend par “miséricorde”, il faut repartir de ces termes originaux.

2. En hébreu : deux mots clés

2.1. חֶסֶד (ḥésed)

C’est probablement le terme le plus fondamental dans l’Ancien Testament.

Sens :

- fidélité dans une relation,

- loyauté active,

- bonté engagée,

- attachement stable qui pousse à secourir.

Il implique :

- une relation (famille, alliance, solidarité),

- une action concrète en faveur de l’autre.

Il n’est pas un sentiment :

c’est une attitude loyale qui se traduit en actes.

2.2. רַחֲמִים (raḥamim)

Sens littéral : “entrailles maternelles”, “tendresse viscérale”.

Nuance :

- compassion profonde,

- émotion de sollicitude,

- élan qui pousse à protéger le fragile.

Ce mot est le plus proche du sens moderne de “compassion”.

3. En grec : deux mots essentiels

3.1. ἔλεος (éleos)

Traduction principale des deux mots hébreux ci-dessus dans la Septante.

Sens :

- compassion envers celui qui souffre,

- acte de secours ou de pardon,

- aide donnée à celui qui est dans le besoin.

Ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament.

3.2. οἰκτίρμος (oiktírmos)

Nuance plus émotionnelle : pitié, compassion.

Mais souvent interchangeable avec éleos.

4. Ce que Jésus appelle “miséricorde”

Le passage clé est Luc 10,25–37 (le Bon Samaritain).

À la fin, Jésus demande :

“Lequel a été le prochain ?”

— “Celui qui a fait miséricorde (ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος).”

“Va, et fais de même.”

Deux observations philologiques :

4.1. “Faire miséricorde” est un verbe d’action

Dans le texte grec :

→ poiein éleos = faire un acte de secours, intervenir concrètement.

On est très loin d’un sentiment intérieur.

La miséricorde est une action salvatrice envers quelqu’un dans la détresse.

4.2. La miséricorde définit le “prochain”

Jésus redéfinit la notion de “prochain” :

→ n’est pas mon prochain celui qui appartient à mon groupe,

→ mais celui qui agit comme un sauveur, même s’il est étranger ou ennemi.

5. Synthèse précise : qu’est-ce que la miséricorde ?

Sur le plan strictement philologique et biblique, la miséricorde est :

- Un mouvement intérieur de compassion (raḥamim, oiktirmós)

→ une sensibilité à la souffrance de l’autre. - Une fidélité active qui oblige à intervenir (ḥésed, éleos)

→ assistance, secours, pardon, protection. - Une action concrète envers un être en détresse,

indépendamment de son statut ou de son appartenance. - Dans Jésus, la miséricorde devient norme universelle :

→ la manière d’identifier le “prochain”.

6. Ce que la miséricorde n’est pas

Sur la base des textes :

- Ce n’est pas de la pitié passive.

- Ce n’est pas de l’indulgence vague.

- Ce n’est pas un sentiment abstrait.

- Ce n’est pas limité aux membres du peuple (contrairement au cadre initial du Lv 19,18).

Elle implique nécessairement l’action, et le plus souvent un rapport asymétrique : quelqu’un aide quelqu’un qui est dans un état de vulnérabilité.

7. Définition finale (strictement textuelle)

La miséricorde, dans la Bible et chez Jésus, est l’acte concret par lequel on secourt, soigne, protège ou pardonne une personne en détresse, parce qu’on reconnaît sa vulnérabilité et qu’on se sent tenu d’y répondre.

Si vous souhaitez, je peux :

- analyser le vocabulaire hébreu et grec dans les corpus (LXX, NT),

- comparer l’usage de ḥésed dans les Psaumes et dans les Prophètes,

- montrer comment la miséricorde structure toute la parabole du Bon Samaritain.

Votre question touche un point extrêmement précis et souvent mal compris :

si, chez Jésus, le “prochain” est celui qui fait miséricorde, alors n’est-il pas lui-même défini par une condition ?

Et donc : l’amour du prochain serait-il conditionné, ou seulement réservé à ceux qui aiment déjà ?

La réponse, à partir des textes eux-mêmes, est plus subtile :

1. Dans la parabole du Bon Samaritain : le prochain n’est pas celui que j’aime → c’est celui que je dois être

On lit souvent mal la parabole.

Le légiste demande : « Qui est mon prochain ? » (Luc 10,29)

Il demande une liste : → Qui dois-je aimer ? Qui en fait partie ? Qui n’en fait pas partie ?

Jésus modifie la question. À la fin, il demande : « Lequel des trois est devenu le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » (10,36)

La différence est capitale :

- Le légiste demande : À qui dois-je porter l’amour ?

- Jésus demande : Qui s’est rendu proche ?

- Autrement dit : Qui a pris l’initiative ? Qui a fait miséricorde ?

Le “prochain” n’est donc pas un statut préexistant dans une catégorie d’individus.

Le prochain est celui qui agit, même si c’est un Samaritain (étranger et hérétique pour un juif).

Donc :

L’autre n’a pas à remplir de conditions. C’est moi qui me rends prochain par l’acte de miséricorde.

2. L’amour du prochain chez Jésus n’est pas limité aux “miséricordieux” — il est exigé même envers les ennemis

L’idée que l’amour serait réservé à ceux qui aiment déjà est contredite explicitement par Jésus.

Matthieu 5,44 : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »

Un ennemi, par définition,

- ne fait pas miséricorde,

- ne vous traite pas en prochain,

- ne “satisfait aucune condition”.

Et pourtant Jésus demande de l’aimer.

Cela exclut toute lecture conditionnelle.

3. Alors pourquoi Jésus dit-il que “le prochain” est celui qui fait miséricorde ?

Parce qu’il renverse le centre de gravité :

- La question “Qui dois-je aimer ?” cherche des limites.

- Jésus refuse les limites et dit :

→ “Le prochain est celui qui se rend proche par la miséricorde.”

Ce n’est pas une définition restrictive.

C’est une définition exemplaire.

Il montre que la vraie proximité n’est pas une propriété ethnique, sociale ou religieuse :

elle naît dans l’acte de venir au secours.

4. Conclusion rigoureuse

✔ L’amour du prochain chez Jésus n’est pas conditionné par ce que fait l’autre.

L’ennemi et le pécheur sont explicitement inclus.

✔ La miséricorde n’est pas un critère pour savoir qui aimer.

C’est un critère pour savoir comment devenir prochain.

✔ Le commandement chez Jésus est universel et inconditionnel quant à l’objet (qui aimer),

mais exigeant quant au sujet (ce que je dois faire pour me rendre proche).

5. Formulation la plus précise possible

Le prochain n’est pas celui qui satisfait une condition morale, mais celui dont je me rends proche en agissant avec miséricorde.

Et l’amour que Jésus demande porte même sur celui qui ne fait aucune miséricorde, jusqu’à l’ennemi.

L’amour est universel et inconditionnel du côté de son extension, mais engagé, concret et exigeant du côté de celui qui aime.

Si vous voulez, je peux aussi :

- faire un parallèle rigoureux entre Lv 19 et Mt 5,

- montrer comment l’exigence d’aimer les ennemis fait éclater toute “délimitation du prochain”,

- ou analyser la grammaire grecque de ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς ὑμῶν.