Bonjour à tous. Après l’étude sur le premier Alcibiade, nous continuons, comme promis, avec le Ménon, ou de la vertu (arété). Comme pour l’Alcibiade, nous commencerons par une analyse linéaire du texte, avant d’en proposer une synthèse dans la partie commentaire. Vous pouvez passer directement à la partie commentaire si vous le souhaitez.

Prologue

Ménon est un aristocrate, un noble de Théssalie, propriétaire de haras, mercenaire Perse et élève de Gorgias. Ce n’est donc pas un grec citoyen d’Athènes, contrairement aux autres interlocuteurs de Socrate.

Ménon demande si la vertu est-elle quelque chose qui s’enseigne, ou si est-elle la matière d’un exercice, si elle est encore un don naturel, ou encore une autre chose ? Socrate lui répond qu’il ne pas connaît pas la nature (physis) de la vertu (arété) et ne sait donc pas comment en s’acquière. Il n’a rencontré personne qui ait pu lui définir la vertu, même pas Gorgias, le célèbre sophiste. Il demande à Ménon, qui a reçu l’enseignement de Gorgias, s’il a compris ce qu’était la vertu.

L’homme vertueux est celui pouvant gérer les affaires de l’Etat

Ménon se lance dans une première définition et énonce que l’homme vertueux est l’homme capable de gérer les affaires de l’Etat, de faire du bien à ses amis et à lui-même et du mal à ses ennemis. La vertu d’une femme est de bien administrer la maison, en étant obéissante aux instructions de son mari. La vertu existe ainsi pour chacun par rapport à chaque ouvrage, pour le vieux, le jeune, etc.

Socrate lui répond qu’il n’a pas seulement trouvé la vertu, mais plutôt une infinité de vertus différentes. Il lui objecte que pour définir l’abeille, on ne parlera pas de toutes les espèces d’abeilles. Malgré la différence dans les espèces en effet, les abeilles ne différent en rien en tant justement qu’elles sont des abeilles. De la même manière il faut chercher ce qui fait que la vertu est toujours vertu, à travers toutes les formes de vertus possibles. Il faut chercher le caractère unique, commun à toutes ces vertus.

La santé et la vigueur par exemple, sont toujours santé et vigueur, qu’on les rencontre chez l’homme ou chez la femme, chez le jeune homme ou le vieillard. Pour bien administrer, que ce soit l’Etat ou la maison, il faut administrer avec justice (diké) et sagesse (sophia). Dès lors, il se pourrait que la vertu consiste en cette sagesse et cette justice. De même, l’enfant et le vieillard vertueux ne peuvent pas l’être s’ils sont incontinents ou injustes. C’est aussi dès lors à la continence qu’à trait la vertu. C’est en participant à cela, continence, ou tempérance, justice et sagesse, qu’ils deviennent tous gens de bien.

Socrate on le voit, revient sur sa propre définition de la vertu, à savoir la possession des 4 vertus cardinales, la justice (diké), la tempérance à laquelle on associé parfois la continence (Sophrosyné), le courage (tharsos), et la prudence (prhonésis), à laquelle est parfois associée la sagesse (vertu). Il distingue le pouvoir politique, le pouvoir dans la Cité, et même l’administration de la Cité proprement dite. et la vertu individuelle. S’il réfute la définition de Ménon, il n’en souligne pas moins une multiplicité des vertus, elle-même également dépendante au moins de l’âge. L’incontinence concerne bien l’enfant et le vieillard et rarement l’homme et la femme. La Sagesse et la justice concerne aussi bien l’homme, la femme et le vieillard.

La vertu, c’est la capacité à commander

Ménon, se remémorant les leçons de Gorgias, propose alors une seconde définition. La vertu, c’est d’être capable de commander (archein, de arché, le premier, le principe, la source, mais aussi le chef) aux hommes. Socrate lui oppose le cas de l’enfant et de l’esclave, car selon cette définition, ils ne pourraient pas être vertueux, puisqu’ils n’ont pas le droit de commander. Cette seconde définition de Ménon, s’oppose à la première définition qu’il a donné où tout pouvait être vertueux, y compris donc l’esclave et l’enfant. Après l’avancée logique sur le type de définition recherchée, la mise en place de deux types de diversité du concept, Socrate met en avant le principe de non-contradiction que doit respecter toute définition, sous une forme un peu spéciale. Là Ménon n’a pas trouvé ce qui est commun à toutes les formes de vertus, il a juste réduit l’extension de la vertu à un seul cas. Mais c’est incompatible avec l’extension qu’il a déjà donné du concept.

La justice est une vertu

Après avoir marqué la contradiction, Socrate revient sur la question du critère (kritérion), que doit respecter la définition de la vertu. Il faut également ajouter « justement », avec justice, à être capable de commander. Ménon en convient et énonce, troisième définition, que la « justice » est la « vertu ». Socrate lui demande alors quel est le lien entre les deux concepts, si c’est toute la vertu, ou une vertu particulière, comme lorsqu’on parle d’une figure, mais qu’il en existe plusieurs, comme le cercle, le carré, etc.

Ménon est d’accord. Il y a la justice, le courage, la libéralité (dépense beaucoup d’argent- là Ménon veut dire qu’être riche est une vertu), la prudence. Toutes sont des vertus. Socrate remarque qu’ils sont à nouveau confronté à une pluralité de vertu, et qu’il leur faut trouver ce qui les unit. Il faut trouver ce qu’est la vertu elle-même, comme on chercherait la définition de la forme alors qu’il y en a plusieurs, ou de la couleur, alors qu’il peut s’agir du bleu, du vert, du jaune, etc. Qu’est-ce qu’une figure ? Comment trouver l’identité qui se trouve dans toute cette diversité ?

Pour donner un exemple, Socrate définie la figure comme étant ce qui est toujours consécutif à la couleur. Ménon n’est pas d’accord avec cette définition, qui fait dépendre la définition de la forme de celle de la coloration. Si l’on perd la coloration, on perd la figure. Socrate précise la figure par la notion de fin, qui est une limite ou une extrémité. Il y a aussi la surface, et autre terme de géométrie, le solide. Avec ces termes de géométrie (des notions), on peut définir la figure qui est « la limite jusqu’à laquelle s’étend le solide, voilà qui en constitue la figure.

Pour la couleur, Socrate propose de suivre la manière de parler de Gorgias, qui reprend lui-même la théorie d’Empédocle concernant les émanations qui viennent des objets. Les émanations entrent ensuite dans des conduits qui sont en harmonies avec elles. C’est ainsi que l’on définit la vision, par un acte commun du senti et du sentant. La couleur est une émanation des figures, proportionnée à la vision. On peut définir de la même manière l’audition et l’odorat. Cette définition n’est cependant pas aussi bonne que la précédente.

Il faut de la même manière chercher le critère de la vertu, ou le caractère commun à toutes les choses et tous les comportements que l’on appelle vertueux.

La vertu, désir et possession des belles choses

Après ces exemples, Ménon donne une quatrième définition de la vertu : trouver son agrément (terpsis), et son plaisir (hédoné, qui donnera hédonisme), aux belles choses , c’est-à-dire avoir le désir des belles choses (kalos, le beau) et pouvoir se les procurer, donc être riche.

Celui qui veut de belles choses, lui répond Socrate, veut aussi des choses bonnes (bon se dit agathon). Tout le monde désire les choses bonnes et veut éviter les mauvaises. Socrate analyse la définition, en utilisant cette équivalence entre le bien et le beau qu’il aime tant, et dont il se justifiera dans le Banquet, qui lui permet ici de revenir sur le terrain de la morale en évitant la question de la beauté et du plaisir esthétique et du désir de beauté. Il met aussi de côté le sujet de la richesse (chrémata, qui donne chrématistique, l’art de devenir riche, ou de faire de l’argent).

Ménon accepte de revenir sur le terrain du bon, qui est plus proche de celui de la vertu que le thème du désir (épithymia, le désir, la convoitise) des belles choses, et il n’est pas d’accord. Certains désirent en effet des choses mauvaises (mauvais, kakon, opposé à agathon, le bon), parfois sachant qu’elles sont mauvaises et parfois ne le sachant pas. Certains estiment que les choses mauvaises peuvent en effet être utile (ophélimon, utile, bénéfique). Ménon sépare donc le bon et l’utile.

Socrate souligne qu’au moins, ceux qui ne savent pas qu’elles sont mauvaises ne les désirent pas vraiment uniquement en tant qu’elles sont utiles, puisqu’ils pensent qu’elles sont bonnes. Et de l’autre côté, comment les autres peuvent-ils désirer quelque chose dont ils savent qu’elle va leur être préjudiciable, puisqu’ils savent qu’elles sont mauvaises ? Qui voudrait être dans la peine et malheureux ? Personne en fait ne peut vouloir en toute connaissance de causes des choses mauvaises.

Socrate ne suit pas ici la distinction introduite par Ménon entre le bon, qui serait une bonté morale d’un côté et l’utile, que l’on pourrait qualifier de pragmatiquement utile. Socrate au contraire réfute la distinction en passant par la connaissance du bon et du mauvais. On retrouve ici l’un des principes de Socrate, à savoir que « nul n’est méchant volontairement » et en toute connaissance de cause. Quand on fait le mal, c’est toujours par méconnaissance, par défaut de savoir. Une thèse qui sera bien plus développée dans le Gorgias, mais dont on n’a déjà ici l’argument principal, à savoir qu’on ne peut pas vouloir ou désirer le mal. Vouloir le mal est pour Socrate quelque chose de radicalement impossible quand on sait de quoi on parle.

En fait, tout le monde veut des choses bonnes, et à ce compte, tout le monde serait vertueux. Mais dans la seconde partie de la définition, il s’agissait aussi d’être capable de se les procurer, différenciant ainsi ceux qui en sont capables de ceux qui n’en sont pas capables. La vertu est donc une capacité de se procurer les choses bonnes. Les choses bonnes, ce sont la santé, la richesse et ajoute Ménon, les honneurs et les charges dans l’Etat, réintroduisant par là sa véritable thèse: la vertu, c’est en fait pour lui la détention du pouvoir. La question de savoir si tout en ne le voulant pas, on pourrait le faire tout de même, qui n’est pas abordé. Ou encore celle de considérer finalement que l’utile est finalement jugé meilleur que le bon, et qui pourrait être privilégié au bon.

Socrate revient sur le sujet de la vertu et répond à Ménon que l’acquisition de la vertu doit elle-même être vertueuse. Il faut faire attention également à la manière dont on acquière les vertus, car si c’est de manière injuste, on ne peut pas dire que l’on est vertueux, puisque la justice est un critère de la vertu. Se procurer de l’or et de l’argent sans être juste, par exemple, c’est bien plutôt du vice que de la vertu. Socrate répond ainsi à la distinction entre l’utile et le bon, en restant sur le terrain de la vertu.

La vertu est donc une action qui s’accompagne d’une espèce de la vertu, comme la justice, ou des autres qualités qui ont été mentionnées, et cela quel que soit l’objet de l’action lui-même. Nous devons, encore souligne Socrate, nous demander ce qu’est la vertu, et non pas ce que sont ses espèces, ou comment elle est liée à l’action. Nous ne pouvons pas ainsi continuer à définir la vertu par la vertu elle-même. C’est une pétition de principe.

Ménon est pris de torpeur et de doute

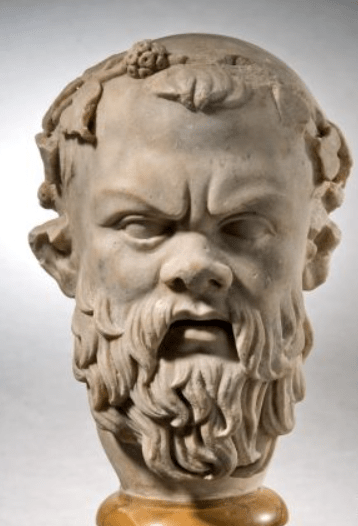

Ménon est pris de doute et souligne que Socrate fait douter tout le monde. Il compare Socrate, tant propre qu’au figuré, à l’une de ces torpilles marines qui plongent dans la torpeur ceux qui les touchent. Ménon utilise l’image des murènes, capables d’électrocuter leur proie et ainsi de les assommer. La torpeur envahit sa bouche et son âme. Socrate assure qu’il est lui-même plein de ces doutes et que c’est ainsi qu’il les communique et les fait naître chez les autres. Il assure ne pas savoir ce qu’est la vertu, même si c’est surtout la manière dont elle s’enseigne qu’il semble ne pas connaître.

Ménon se demande alors comment l’on peut chercher et trouver quelque chose que l’on ne connaît pas. Il est impossible à un homme de chercher ni ce qu’il sait, ni ce qu’il ne sait pas. Ce qu’il sait, il n’a plus besoin de le chercher. Ce qu’il ne sait pas, comment peut-il même savoir qu’il souhaite le chercher, puisque justement, il ne le sait pas. Il s’agit ici de savoir comment l’on sort de la docte ignorance, de ce moment où l’on découvre, selon la formule célèbre, que l’on sait que l’on ne sait rien. Est-ce même possible ? Comment résoudre ce paradoxe de la connaissance ?

L’immortalité de l’âme et la réminiscence

Socrate a entendu une thèse divine, énoncée par ceux qui cherchent à rendre raison des choses.

Selon ces sages, l’âme ( psyché en grec: souffle – mais qui veut aussi dire mouvement, anima) est immortelle. Elle animée d’un mouvement éternel. Tantôt elle meurt, tantôt elle recommence à naître. Mais jamais elle n’est anéantie. Voilà pourquoi il faut toute sa vie, vivre le plus saintement possible. Les âmes qui auront payé le prix des antiques souillures, qui seront purifiées, donneront naissance aux brillants monarques, aux savants, aux hommes dont la force est impétueuse, et qui sont tous considérés comme des héros par les autres hommes.

Socrate reprend ici trois moments de la thèse de la réincarnation ou du karma. Il y a d’abord l’idée que l’âme est immortelle, puis l’idée qu’elle passe un jugement moral après la mort ou plutôt la séparation d’avec le corps auquel elle était unie, et enfin l’idée que l’âme va, non pas vivre une autre forme de vie, comme dans les doctrines égyptienne de la métempsychose (méta: après, comme dans méta-physique / en, être /psyché, âme, l’être de l’âme après la mort), mais être réincarnée dans un autre corps dans une nouvelle vie, selon la doctrine pythagoricienne et orphique, la palingénésie (palin: nouveau / génésie: création, naissance). Plus l’âme aura été vertueuse, plus elle accédera à une vie réussie, d’une manière ou d’une autre. Notons tout de même au passage, qu’en ce qui nous concerne, il n’est pas toujours si facile d’identifier de grandes âmes dans les personnages illustres vivants, dont les défauts semblent au moins à la hauteur de leurs grands talents (Pour un Gandhi, combien de Boris Johnson ?).

L’âme ayant connu ainsi plusieurs vies, de toute éternité, et ayant séjourné aussi bien sur terre que dans l’Hadès, elle a nécessairement appris tout ce qui concerne la vérité (aléthéia). Sur tous les sujets, la vertu comme le reste, elle est capable de se ressouvenir, capable de réminiscence (reminisci: se souvenir en latin / memini: mémoire / mens: esprit – en grec nmemesis: les nymphes des arts et de la mémoire), et c’est ce que nous appelons apprendre. Le terme grec est anamnèse: ressouvenir, action de rappeler à la mémoire. Ainsi, le savoir que nous cherchons est toujours déjà là. Apprendre, c’est ce ressouvenir. Il faut cependant du courage dans cette recherche. Nous sommes des travailleurs et des chercheurs du ressouvenir.

Mise en oeuvre du ressouvenir avec un esclave

Nous avons changé de sujet, pour passer de la vertu à la connaissance, et aux conditions de la connaissance. Ménon demande à Socrate de lui montrer comment opère ce ressouvenir et appelle un esclave de sa maison. Commence alors la célèbre interrogation de l’esclave.

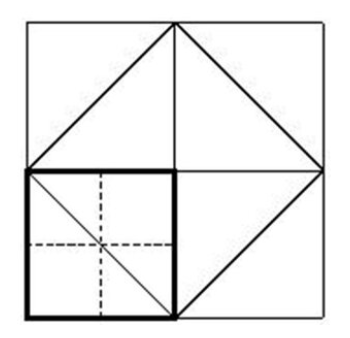

Socrate interroge l’esclave sur la définition d’un carré. Le carré est une figure, un espace, dont les 4 côtés sont égaux. Ses diagonales sont aussi égales entre elles. Si un côté est de deux pieds, dans le carré la surface sera de même de deux fois deux pieds, soit 4 pieds. Maintenant imaginons que nous ayons un espace qui soit deux fois plus grand que le premier. Quel sera la longueur de l’un de ses côtés ? L’esclave, qui a acquiescé à toute la description de Socrate, répond 8 pieds. Mais si l’on part d’une ligne de 2 pieds, de quelle taille sera la ligne du carré double ? 4 pieds et non pas 8 pieds.

L’espace double se construit à partir de la longueur double d’un côté du carré, et non du double de son aire. Socrate trace sur le sol un second carré construit à partir du premier en prolongeant deux des côtés en doublant leur longueur, qui passe de 2 pieds à 4 pieds. Il apparaît que le nouveau carré ainsi construit correspond à 4 carrés initiaux. L’aire est donc 4 fois plus grande, et non pas deux fois plus grande. L’espace qui se construit à partir de la ligne double est donc quadruple. En terme moderne, l’air du carré initial est de 2*2=2^2, l’air du carré de côté deux fois plus grand est de 2^2*2^2=2^4. (il faut multiplier les deux côtés par deux).

L’espace du carré de 4 pieds de côté est le quadruple de celui du carré de 2 pieds de côté, soit, 4*4=16 pieds carrés.

Mais comment calculer la diagonale du carré initial ? Socrate repart du dessin des 4 carrés de 4 pieds de côté, qui sont inscrits dans le carré de 8 pieds de côté. Il dessine les diagonales de chacun de ses 4 carrés, de manière à faire apparaître à l’intérieur un nouveau et troisième carré dont le côté est égal à la diagonale du carré initial. Il dessine ainsi également un carré qui comprendre 4 moitiés du carré initial, c’est-à-dire une surface double de celle du carré initial. On voit sur le dessin que le grand carré est divisé en deux, les 4 triangles sur ces « cotés » représentant la moitié du grand carré. Le carré formé par les diagonales a donc aussi une aire qui est la moitié de celle du grand triangle,

On peut ainsi calculer l’air du carré inscrit, qui est de 16 pieds, divisé par deux, soit 8 pieds carrés, soit la moitié de l’air du grand carré. Mais comment trouver cette grandeur arithmétiquement, qui multipliée par elle-même fera 8 pieds carrés ? En terme moderne, on cherche x pour x^2=8. Il sera compris entre 2, 2*2=4 et 3, 3*3=9. Il sera d’ailleurs plus proche de 3. Or 8=2*2*2, ce qui décomposé nous donne comme longueur du côté : 2*racine de 2. (2*2 est simplifié, la racine de 2^2 étant de 2, il reste uniquement une racine de 2 à trouver). Or on peut remarquer que 2 est la longueur du côté du premier carré dont on cherche la longueur de la diagonale. On peut généraliser ce calcul à tous les carrés (il suffit de partir d’un côté de 1 pied de côté – nous épargnons la généralisation au lecteur), de sorte que la formule générale est toujours : longueur du côté du carré *racine de 2, ou a racine de 2 en langage moderne. Nous savons que ce nombre est la racine de 8, que l’on peut arrondir à 2.83.

Prendre conscience que l’on ne sait pas

Durant ces réflexions, ce ressouvenir, l’esclave a cru qu’il savait, puis s’est démenti et a réalisé qu’il ne savait pas. Et cela plusieurs fois de suite. (Il faut dire aussi que la démonstration de Socrate, que nous avons largement explicité, ne brille pas par sa clarté). C’est déjà un grand progrès que de commettre une erreur et de ses rendre compte que c’est une erreur. Il ne croit plus qu’il sait. Il a levé le voile de la croyance et se trouve déjà dans une meilleure situation, même s’il n’a pas la réponse. Plongé dans la torpeur par la torpille, il n’en reçoit aucun dommage. Il a maintenant du plaisir à chercher. Il ne serait jamais arrivé à cet état s’il était resté au niveau de sa croyance initiale et n’avait pas ressenti ce malaise à la découverte de son ignorance. Il n’aurait jamais cherché à comprendre, ni à chercher, s’il n’était pas d’abord passé par cette étape de confusion. Il peut ensuite reconnaître que la démonstration de Socrate est juste. « Elles existaient en lui ces idées n’est-ce pas ? » Ainsi, même chez celui qui ne sait pas, même chez l’esclave de l’Empire perse, il existe des choses qu’il sait sur ce qu’il croit ne pas savoir. L’accès à la raison est universel. Ces pensées viennent de « se lever en lui, à la façon d’un rêve ». Il pourra désormais devenir savant dans cette matière et faire surgir de lui-même la connaissance qu’il se donne.

Se ressouvenir, c’est « reprendre soi-même une connaissance en soi-même ». Il a toujours possédé cette connaissance que personne ne lui a jamais enseignée. Comme il ne les a pas apprises dans cette vie, et que pourtant il les connaît, c’est forcément qu’il les a apprises d’ailleurs, dans un temps où il n’était pas encore humain.

C’est ainsi que le paradoxe de l’apprentissage est résolu. Ces pensées sont réveillées par l’interrogation et deviennent des connaissances. Si la vérité existe toujours dans notre âme, c’est que l’âme est immortelle. Socrate avoue cependant qu’il ne défendrait pas tous les aspects de cette thèse. Mais le résultat est assurément qu’elle nous donne le courage de chercher la vérité. Chercher est un devoir (déon : devoir), et de cela il en est certain.

Reprise de la question de la vertu : s’enseigne-t-elle, s’acquière-t-elle, ou est-elle un don naturel?

Ménon souhaite revenir à sa question initiale. La vertu s’enseigne-t-elle, est-elle un don de la nature, ou s’acquière-t-elle d’une autre manière. Tout ce que l’on vient de montrer pour les mathématiques concerne-t-il aussi la vertu ? La question cachée, bien sûr, est de savoir si lui Ménon, est vraiment l’égal de son esclave, ou s’il ne lui est pas tout de même supérieur. Si la vertu est naturelle et ne s’enseigne pas, la vertu pourra être l’apanage des seuls chefs et l’esclave sera bien esclave par nature.

Socrate esquive et répond à la fois. Il souhaite revenir à la définition de la vertu, seule véritable méthode pour répondre à toutes les questions la concernant et savoir si elle s’enseigne ou pas.

Comme les géomètres, nous allons partir d’une hypothèse, qui va permettre d’envisager un chemin vers la résolution du problème. Si l’hypothèse permet d’arriver à la solution, c’est parfait. En cas contraire, il faudra faire une autre hypothèse et l’éprouver, et ceci jusqu’à trouver la solution.

La vertu s’enseigne

Partons de l’hypothèse que la vertu s’enseigne, ou se remémore, ce qui est d’ailleurs la même chose. Or il n’y a que les savoirs qui puissent s’enseigner à l’homme. Ou dit autrement, on reconnaît une connaissance au fait qu’elle peut, par définition s’enseigner, à la différence des dons et des talents, qui sont naturels. Pour être enseignée, il faudrait donc que la vertu soit un savoir. Il nous suffit de savoir si la vertu a le caractère de quelque chose qui s’enseigne ou si ces caractéristiques sont d’un ordre différent.

Nous prétendons que la vertu est un bien. Nous devons examiner s’il y a du bien dans le savoir. Car s’il n’y a pas de bien dans le savoir lui-même, la vertu qui est un bien ne pourra pas être un savoir. Or c’est par le bien que nous sommes vertueux et utiles, car tout ce qui est bien est utile. La vertu est donc également utile. Reprenons la liste des choses utiles. Il y a la santé, la vigueur, la beauté, la richesse, toutes ces choses sont utiles. Il faut tout de même mettre un bémol, car toute ces choses ne nous sont utiles que pour autant que nous en servons correctement. Ce ne sont pas des biens en eux-mêmes. Elles peuvent tout aussi bien nous être dommageables si l’on s’en sert mal et pour faire le mal. Considérons maintenant ce qui est utile à l’âme. Il y a la modération, la justice, le courage, avoir une bonne mémoire, la libéralité, et toute autre chose du même ordre. Ce sont toutes des vertus de l’âme. Là notons que nous recommençons à être perdu, passant d’un sujet à l’autre, sans réussir franchement à toujours tenir le fil de l’argument.

Socrate passe à une vertu particulière, le courage. Quand il n’est pas guidé par l’intelligence, il est une sorte de confiance aveugle, dénuée de réflexion qui pourrait très bien nous être préjudiciable. La témérité n’est pas le courage. A l’inverse la confiance accompagnée de réflexion est utile. Il en est de même de la modération et de la facilité à apprendre. Ils ne sont pas grand- chose sans une intelligence pour les diriger. L’intelligence (le noùs, l’intellect, la partie rationnelle de l’âme) est ce qui nous guide vers le bonheur.

Toutes les aptitudes de l’âme ne sont en elles-mêmes ni utiles ni dommageables. Tout dépend de l’usage, de l’utilisation que l’on en fait, et de l’intelligence qui la guide. Dès lors, si la vertu est utile, elle doit être une forme d’intelligence. L’intelligence est le guide du reste de l’âme. Elle rend utile les autres aptitudes de l’âme, tandis qu’un défaut d’intelligence les rend inaptes. Elle permet de les utiliser correctement et les oriente dans la bonne direction. Tout chez l’homme est finalement suspendu à l’intelligence, qui guide l’âme, qui guide elle-même tout le reste.

La vertu est donc en rapport avec l’intelligence. Faut-il se demander, comme on l’a fait pour la justice, que la vertu est toute intelligence, et qu’il n’y a finalement pas de différence entre les deux, ou que l’intelligence n’est qu’une partie de la vertu ? Si la vertu était uniquement due à l’intelligence, ce ne serait pas de nature que les bons seraient bons. Si les bons l’étaient de nature, nous pourrions les identifier dès la naissance et nous les traiterions comme un trésor pour la Cité, pour que nul ne puisse les corrompre, et qu’à l’âge adulte, il puisse rendre service à la Cité (nous avons là la préfiguration de ce que seront les Gardiens dans la République). Socrate cependant, tout en maintenant que la vertu s’enseigne, doute donc qu’elle soit un savoir. Si elle s’enseigne, elle devrait en effet avoir des professeurs et des élèves. Or pour ce qui est de lui, Socrate, il ne trouve pas de professeur de vertu. Notons en creux que deux caractéristiques de la vertu ont été mises en avant : elle est toujours juste et toujours intelligente. La vertu est une intelligence juste qui conduit nos actions et nos passions.

Entrée en scène d’Anytos – qui enseigne la vertu ?

Anytos est le père de Ménon. Il est également un personnage influent de la Cité. Socrate l’interroge Anytos sur les professeurs qu’il faut aller voir pour apprendre la vertu. En tant que père, nous pourrions penser que cette question l’intéresse. Pour devenir médecin, ou flutiste, ou quoique ce soit du même type, nous allons voir les professeurs de la matière concernée. Anytos lui-même cherche comment il pourrait apprendre le métier d’administrateur, pour ses affaires et celles de l’Etat, et se demande qui pourrait lui enseigner.

N’est-ce pas auprès des sophistes qu’il devrait se tourner pour apprendre cet art ? Anytos n’est pas du tout d’accord et soutient que tout le monde devrait éviter les sophistes. Socrate se demande pourquoi Anytos n’a pas confiance en eux. Protagoras est pourtant devenu richissime par ses enseignements. S’il n’avait pas été bon, ses élèves s’en seraient sûrement rendu compte pendant les 40 ans qu’il a enseigné, avant de mourir vers les 80 ans (ce dialogue a donc lieu après Le Protagoras).

Anytos trouve fou que les Cités acceptent de recevoir les sophistes. Il n’a lui-même jamais eu à faire à eux. Socrate repose alors la question à Anytos: qui enseigne la vertu, étant entendu que ce ne sont pas les sophistes. Tout Athénien qui est un homme comme il faut pourra donner cet enseignement, répond Anytos. Ils ont eux-mêmes été formés par leurs devanciers. Comme le langage dans l’Alcibiade, la vertu serait enseignée par tout le monde, faisant l’objet d’une transmission. Les parents ont évidemment un rôle éminent dans cette transmission. Socrate accorde qu’il y a eu des hommes de valeurs mais se demande s’ils ont su transmettre cette vertu, ou bien la vertu n’est-elle ni communicable, ni réceptible ? Thémistocle, était un homme de valeur. Il a su défendre la Cité pendant les guerres médiques. Pourtant son fils n’est pas devenu un homme de valeur. La vertu ne s’enseigne donc sans doute pas.

Thucydide a eu également deux fils auxquels il a donné une excellente éducation. Et pourtant, il n’a pas réussi non plus à leur enseigner la vertu. La vertu n’est sans doute pas quelque chose qui s’enseigne.

Anytos se fâche contre Socrate, qui selon lui médit des grands hommes, et un peu de lui aussi, puisqu’il refuse en quelque sorte qu’Anytos ait pu être un bon père. C’est ainsi que procède l’ironie socratique, par des sous-entendus, des doubles sens, qui ont le don d’énerver ses interlocuteurs. En discréditant le père, Socrate pense surtout à en séparer son fils, pour qu’il soit plus réceptif à ses enseignements à lui. La première partie du dialogue consiste aussi à séparer Ménon de Gorgias et des sophistes. Comme nous l’avons vu dans l’Alcibiade, la renaissance à laquelle procède la maïeutique, l’art d’accoucher les âmes, passe aussi par un renouvellement des figures d’autorité, que ce soit l’autorité des parents ou celle des sophistes.

Le dialogue recommence entre Socrate et Ménon. Les hommes comme il faut n’enseignent donc pas la vertu, pas plus que les sophistes apparemment. Certains disent que la vertu s’enseigne et d’autres disent l’inverse. Chez les sophistes, la situation n’est pas aussi claire. Gorgias se moque de ses collègues qui prétendent le faire et ne promet lui-même que de former des hommes habiles à parler. Cette confusion chez les sophistes sur leur enseignement, on ne la trouve dans aucune autre forme d’enseignement. Il n’y a pas de maîtres déclarés et reconnus qui enseignent la vertu. Sans maître, il ne peut pas y avoir d’élève. La vertu ne s’enseignerait donc pas… sauf bien sûr, hypothèse indirecte du dialogue, s’il n’y a en fait aucun autre homme vertueux que Socrate lui-même, et qu’il soit justement en train de procéder à cet enseignement. Là encore, l’ironie socratique, qui consiste à hurler quelque chose sans le dire explicitement, bas son plein.

L’opinion vraie

Il faut continuer à chercher quel est l’homme qui peut nous rendre vertueux. Mais ce n’est pas uniquement avec le savoir pour guide que les hommes font leurs affaires de manière correcte. C’est sans doute pour cette raison que l’on n’arrive pas à trouver la manière de devenir un homme de valeur.

L’opinion vraie (doxa : opinion / ortho : droite – qui donnera orthodoxie) est un aussi bon guide de l’action que l’intelligence soutient Ménon. L’intelligence n’est donc pas seule à pouvoir guider correctement l’action. Pourquoi mettre alors l’intelligence sur un tel piédestal, si l’opinion droite suffit ? Parce qu’il en est, répond Socrate, des opinions droites comme des statues de Dédale. Elles s’échappent toutes seules quand elles n’ont pas été attachées ! Les opinions vraies s’évadent et on ne pourra pas les retenir tant qu’on ne les aura pas liées par un enchaînement causal, par une chaîne de raisons. C’est la réminiscence qui produit cette chaîne. Une fois ainsi liées, les opinions droites deviennent du savoir et restent stables. Voilà ce qui fait la différence entre l’opinion droite et le savoir, et pourquoi le savoir (epistémé : science) est toujours plus digne que l’opinion droite. Cela au moins Socrate affirme le savoir, lui qui sur tant de choses ne sait rien du tout.

Mais donc, si l’action droite (orthé : droite, correcte / praxis: l’action) et vertueuse peut être guidée par l’intelligence ou l’opinion droite, et qu’aucune des deux ni ne s’enseigne, ni n’est donné par nature, il n’y a pas solution au problème de l’enseignement de la vertu. La vertu n’est pas un savoir. Socrate n’envisage ou n’explicite toujours pas qu’il est tout de même bien en train d’enseigner la vertu. Il reste masqué, caché derrière son ironie.

Epilogue

Le savoir ne pourra pas servir de guide dans l’activité politique. Ce n’est pas non plus en vertu d’une certaine compétence claire et de la même nature que le savoir, que les grands hommes, comme Thémistocle, ont guidé la Cité. Pour cette raison, ils n’ont pas réussi à transmettre leur manière de faire, qui n’est pas de l’ordre d’un savoir qui se transmet. C’est uniquement parce qu’ils plaisent à l’opinion, qu’ils réussissent. Et c’est ainsi qu’ils parviennent à tenir l’Etat. Il faut appeler divin ces hommes qui accomplissent de grandes choses sans qu’il n’y ait chez eux de pensées. Ils sont inspirés par le souffre du Dieu quand leur parole leur permet ainsi de réaliser de grandes choses.

La vertu n’est ni une disposition naturelle, un talent qui vient de la nature, ni une connaissance qui s’enseigne. Il ne reste qu’une seule solution, elle est un don divin. Elle se produit chez les vertueux sans même que la pensée n’y participe. En tout cas, il en sera ainsi jusqu’à ce que l’on trouve un homme d’Etat capable de rendre un autre homme, homme d’Etat comme lui.

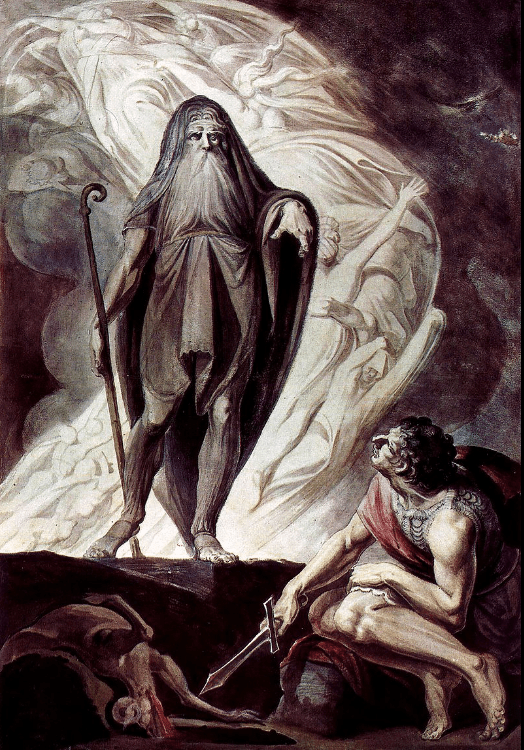

Un tel homme serait comme le devin Tirésias parmi les morts de l’Hadès, un sage au milieu des ombres, un borgne parmi les aveugles. Tirésias avait en effet reçu le don de conserver son esprit après la mort. C’est ainsi qu’il est capable, contrairement à tous les fantômes de l’Hadès, de répondre à Ulysse, lors de sa catabase, sa descente aux enfers, dans le chant XI de l’Odyssée (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tir%C3%A9sias). C’est ainsi qu’il peut prédire à Ulysse les aventures qui l’attendent encore. Socrate se sert de Tirésias comme image pour décrire ce que serait un homme doté ici du ressouvenir complet des vérités que son âme a vu lors de ses pérégrinations (latin peregrinatio: voyage lointain, pélerinage).

Socrate conclut cependant qu’il nous faut continuer la recherche sur la nature de la vertu et sur la manière dont elle advient aux hommes vertueux. Il évacue les pistes du don divin ou du don naturel. Si les bons ne le sont pas de nature, c’est donc par l’étude qu’ils le deviennent. Dès lors, si elle correspond à l’intelligence, la vertu est un savoir et quelque chose qui s’enseigne. Socrate malgré toutes ses recherches n’a toujours pas trouvé de professeur de vertu, mais il continue à chercher. Le professeur, c’est bien lui, et cette parole est en grande partie une figure de son ironie.

Commentaire

Nous revenons maintenant sur les principaux thèmes du dialogue, la dialectique, et la réminiscence, puis la vertu, que les interlocuteurs n’ont une fois de plus par réussi à complètement cerner, malgrè quelques avancées cruciales sur la volonté, nul n’est méchant volontairement, et sur un point commun à toutes les vertus, le noùs, l’intelligence.

La dialectique

Socrate, comme toujours, procède par question et réponses. La dialectique est un dialogue, un échange entre deux interlocuteurs permettant de faire jaillir des idées. Pour tester les définitions que donne Ménon de la vertu, Socrate utilise ses procédés récurrents. Il précise le sujet en le comparant à d’autres semblables. Il compare ainsi le savoir correspondant à la conduite des hommes ou à l’administration de la cité aux savoirs techniques. Il fait ensuite de même avec la vertu. Cela permet de voir qu’ils ne sont pas du même ordre.

La logique

Socrate va un peu loin dans ce dialogue et donne quelques critères logiques de recherche. Lorsque l’on cherche la définition d’un concept ou d’une idée comme la vertu, la réponse qui consiste à donner ce que l’on appelle en langage plus moderne l’extension du concept, n’est pas la réponse recherchée. La vertu peut ainsi se dire d’un grand nombre d’actions différentes. Le courageux est vertueux, le tempérant est vertueuse, l’enfant peut être vertueux également. Mais toutes ses applications ne nous disent pas ce que tous ces comportements ont en commun. Elle donne uniquement les cas où l’idée s’applique et ne s’applique pas, son extension. Or le caractère vertueux ou non peut s’appliquer à un grand nombre de choses, et les dénombrer ne nous aide pas vraiment à avancer vers la définition même de la vertu.

Dans la simple répétition du champ d’application du principe, on ne le voit pas dans sa clarté. On fait semblant de le voir, mais il est en fait déjà dans l’exemple. On procède donc à une pétition de principe, une erreur logique qui consiste à définir ce que l’on cherche en l’affirmant dès le départ. C’est vertueux… parce que c’est vertueux. Pour définir la vertu, il faut au contraire cherche à définir ce qui est commun à toutes les choses pouvant être dites vertueuses.

Quand Ménon énonce sa deuxième définition, est vertueux l’homme politique, Socrate met en lumière une autre règle de la logique : le principe de non contradiction. Cette définition est en effet en contradiction avec la première définition, ou les premiers éléments de définition donnés auparavant. Or une chose ne peut pas être P et non P en même temps. On voit là que toute l’organisation du dialogue suit en fait un cours de logique, ce qui en fait certainement un dialogue de la maturité.

Socrate continue en orientant le débat sur une autre manière de voir la vertu. Les actions faites avec justice et intelligence sont justes. Cela peut concerner comme dans le premier cas de l’extension, un grand nombre d’actions. Mais le critère de la vertu est ici posé parce qu’elle se sur-ajoute à l’action. Elle est une qualité de l’action.

Socrate donne enfin un autre exemple d’analyse logique, concernant le lien entre deux concepts et leur sphère de communication. Si l’on dit que la vertu est l’intelligence, faut-il poser l’identité entre les deux concepts, ou faut-il simplement définir un croisement une aire commune entre les deux, qui auront par ailleurs leur propre domaine par ailleurs ? L’intelligence explique-t-il toute la vertu ou seulement une partie, ou n’a-t-il encore aucun lien avec elle ? Tout, partie, ou rien, tels sont les possibilités de recoupement entre deux idées.

La vertu sera ainsi définie comme l’action juste et intelligence. Sans être définie elle-même directement, elle est caractérisée par des critères. Critères qui au demeurant devraient également être définis eux-mêmes. Qu’est-ce qu’une action juste et intelligente ?

Un dialogue presque aporétique

Le dialogue se conclut presque sur un échec. La vertu n’a pas été découverte en tant que telle. La question principale est celle de savoir si la vertu s’enseigne. A cela il n’est pas trouvé de réponse, Socrate déclarant que toutes les solutions envisagées ne peuvent pas être tranchées et donc conclut sur l’aporie, (aporia: impasse), quand l’argumentation débouche sur une impasse, une contradiction ou un paradoxe. Le dialogue est généralement considéré de style aporétique.

La vertu

Mais le dialogue n’est pas totalement un échec, comme dans d’autres dialogues que l’on appelle aporétique Nous avons en effet beaucoup appris sur la vertu. Elle est multiple : courage, justice, tempérance, sagesse, libéralité, continence, sont autant de ses formes, quand bien même Socrate mettra en avant 4 vertus principales qu’il appellera vertus cardinales. Elle est une qualité qui s’attache à l’action.

Nul n’est méchant volontairement

Pour retrouver un système socratique un peu plus complet, il faut ajouter le fondement de cette analyse de la vertu, à savoir que nous présupposons toujours le bien quand nous faisons une action. Nous ne pouvons réellement vouloir le mal, car vouloir le mal revient toujours d’une manière ou d’une autre à nous nuire à nous-mêmes. C’est ainsi la bonté d’âme qui apparaît comme la vertu suprême entre-toutes.

Cette bonté de la volonté a tout de même besoin d’être éclairée pour ne pas tomber dans l’erreur, par le savoir et par l’intelligence. C’est là qu’interviennent le dialogue et la logique. Le dialogue permet de confronter ses idées et d’élever sa pensée, en procédant par essai et erreur. La logique donne le guide d’une bonne réflexion. L’intelligence conduit et soutient ainsi la vertu.

Si Socrate ne veut pas complètement conclure que la vertu ne s’enseigne pas, c’est bien parce qu’il est justement en train de l’enseigner.

La maïeutique

Mais la pensée de Socrate n’est pas que froidement logique. Il a deux grands objectifs. Il cherche d’abord à comprendre ce qu’est la vertu et la sagesse, suivant le commandement de l’oracle de Delphes, connais-toi toi-même et suivant la déclaration de l’oracle faisant de Socrate l’homme le plus sage. Mais il est aussi maïeuticien, il accouche les âmes. Il les fait naître à la philosophie et à la quête de la sagesse.

Comme dans l’Alcibiade, cet accouchement commence par la docte ignorance. Ménon doit réaliser qu’il ne sait rien. Pour arriver à cette épiphanie, à cette apparition, révélation ou simplement prise de conscience, Socrate commence par utiliser la dialectique, qui lui permet de réfuter les définitions de la vertu données par Ménon. Puis il passe pour ainsi dire la vitesse supérieure en utilisant toutes ces équivalences qu’il pose plus qu’il ne les démontre totalement, entre les choses bonnes. Le bon, le bien, l’utile, le vrai, la sagesse, la vertu tout entière… tout à coup tout semble lié dans ses analyses.

C’est alors que « la torpeur » du poisson électrique, que ressent Ménon. Le terme exact utilisé par Platon est « narké » et le poisson auquel il pense est appelé poisson-narquois. C’est aussi le terme qui va donner narcotique. Un terme intéressant qui explique que Ménon, et nous avec qui cherchons la vérité, sommes littéralement plongé dans un état second par ce double mouvement de distinctions ruinant nos arguments, puis par la vision, imprécise au début d’un monde intellectuel encore inconnu où le bon, le bien, le juste, l’utile, etc, seraient tous liés d’une manière encore inconnue.

Narquois, Socrate, comme le poisson torpille, le sera encore en confrontant Ménon, ce grand propriétaire qui veut faire de la politique, à l’un de ces esclaves. Il s’agit là de rabaisser Ménon, de contrer son hubris, sa démesure, par l’émotion opposée, la honte, pour le faire revenir à un niveau émotionnel équilibré. Il s’agit également de montrer que la connaissance, la science, à l’image des mathématiques, est accessible à tous.

Le prélude du doute cartésien

Notons que cette torpeur est aussi décrite comme un doute. Ménon doute, comme un autre grand philosophe, Descartes. On entend souvent que Descartes rompt avec la tradition et met au jour quelque chose de radicalement nouveau, en posant le sujet comme premier principe. Mais Descartes s’appuie bien sur Platon et Aristote, et son oeuvre est pleine de référence. En plus du doute, qui est la preuve que je pense et donc que je suis, que j’existe, sa définition même du je suis, j’existe, je pense, je sens… se retrouve quasiment à l’identique dans l’Ethique à Nicomaque. Sur la nouvelle méthode mathématique qu’il a découverte, Descartes explique dans les Règles pour la direction de l’esprit, qu’il n’a rien fait d’autre que remettre au jour et construire à partir de l’équivalence entre les chiffres et les figures que l’on trouvait déjà chez les anciens, et que nous voyons singulièrement à l’oeuvre dans ce dialogue. La révolution cartésienne consiste surtout en la mise à distance de la nature, la physis, pour la transformer en physique mathématisable, dans la lignée de Copernic et Galilée, et de placer l’homme comme critère et non plus la physis. Cette thèse n’était d’ailleurs pas étrangère aux grecs, Protagoras, nous le verrons, déclarant déjà que « l’homme est la mesure de toute chose » et défendant le progrès et la technique.

C’est aussi grâce au doute, un doute radical de tout, que Descartes parvient à sa première vérité, qu’il accède au champ de la philosophie, exactement de la même manière, mais avec bien plus de réussite, qu’Alcibiade et Ménon. Telle est la grandeur et la puissance immortelle de la maïeutique socratique et des dialogues de Platon, d’être réellement la source éternelle de la philosophie, la matrice de la création de presque tous les philosophes à travers les âges.

Le problème du savoir – l’anamnèse ou réminiscence

Qui a-t-il en effet derrière la maïeutique ? Que se passe-t-il une fois que l’âme a été accouchée par Socrate ? Quel est ce nouveau monde pour la conscience que nous pouvons découvrir après avoir consommé le narcotique très spécial du maître poisson ?

En même temps qu’il va apporter une réponse, Socrate va aussi apporter un début de réponse au problème du savoir qui est posé ici, comme il l’était dans l’Alcibiade, mais avec plus de détails. Comment passe-t-on de l’état de non sachant à celui de sachant? Il y a plusieurs manières de répondre. Soit on a toujours su, et l’objet de la recherche est plutôt un talent, ou un don, qu’une connaissance qui s’enseigne. Soit on a appris par soi-même, on est autodidacte (autos : soi-même / didaskein: s’instruire), soit on a appris de quelqu’un d’autre. Apprendre de quelqu’un d’autre, quand il s’agit des sciences est le cas le plus courant pour les sciences et les techniques, qui ont ce caractère d’être transmissible. Nous apprenons la langue de tout le monde, mais surtout de nos parents et proche, la grammaire, l’orthographe et la lecture de nos maîtres d’école. La flûte du maître de musique, l’art de monter à cheval du professeur adéquate, etc.

Mais est-ce suffisant ? Il ne s’agit pas seulement de verser un savoir d’une personne à l’autre. L’expérience de la docte ignorance est celle d’un questionnement, de la découverte que l’on sait que l’on ne sait pas. Comment le savoir peut-il à la fois être et ne pas être chez la même personne ? Toute la journée, nous utilisons les concepts de justice, de bien, d’utile, de vrai, et ici de vertueux ; et pourtant nous ne savons pas ce qu’ils signifient pour de vrai. Nous sommes incapables d’en donner une définition. Comment pouvons-nous ainsi savoir et ne pas savoir ? Cet étrange état est d’ailleurs nécessaire pour que nous puissions nous questionner ou question un sujet. Il faut savoir que l’on ne sait pas ce qu’est la vertu, tout en utilisant pourtant le concept, pour que nous puissions nous questionner sur ce qu’est la vertu.

L’immortalité de l’âme

Pour répondre à Ménon, Socrate pose comme hypothèse l’immortalité de l’âme. Il met en garde Ménon contre cette thèse, qui n’est sans doute pas la seule possible. L’âme étant immortelle a déjà eu la connaissance de tout ce que nous cherchons. Elle l’a juste un peu oublié (léthos: oublie – le fleuve que doivent traverser les morts est le léthé, le fleuve de l’oubli, ce qui montre ici une grande cohérence entre la mythologie et la philosophie). Le travail de recherche philosophique des vérités, des définitions, consiste à refaire le chemin inverse de l’oubli : a-léthos, qui a donné aléthéia, l’annulation de l’oubli, ou le ressouvenir, la réminiscence, ou encore en grec l’anamnèse. Réminiscence signifie ressouvenir en latin, et vient de mémini, avoir présent à l’esprit, mens signifiant esprit, conscience. Anamnèse en grec vient de mnèmesis, la mémoire, la mère des muses. C’est l’action de rappeler à la mémoire, de se ressouvenir.

Suivant la traduction posée par Heidegger, on a retenu qu’alétheia, couramment traduit par vérité, se traduisait par dévoilement, une belle image de ce que l’on peut ressentir lorsque l’on retrouve un savoir toujours déjà là mais non encore accessible à la pleine lumière de la conscience. Mais cette traduction oublie le sens de ressouvenir, de lutte contre l’oubli que donne Socrate à la recherche de la vérité (un peu étonnant pour un Hiedegger qui combat l’oubli de l’être, et qui oublie un peu l’oubli lui-même…). Cette difficulté vient de la source religieuse de la notion elle-même, et bien sûr du dieu des philosophes, Apollon. Apollon est le fils de Léto et de Zeus, frère jumeau d’Artémis. C’est bien le nom de sa mère qui pose question. Léto peut être compris comme relié à l’oubli, au fleuve léthé, dont la vérité est le renversement, aléthéia. Une autre version, celle suivie par Heidegger et venant de William Smith, comprend Leto comme venant de « ce qui est caché », ou de la « nuit ». La vérité serait alors dévoilement de ce qui est caché. Les deux interprétations sont possibles, mais la première nous paraît plus cohérente avec les thèses de Socrate. Léto est également la déesse de la naissance, un trait qui nous rappelle évidemment Socrate, l’accoucheur des âmes.

par W.H. RINEHART (1871)

© Smithsonian Museum, Washington

Notons aussi au passage qu’Hérodote, au début de son Histoire, historia en grec signifiant enquête, dit vouloir également lutter contre l’oubli des actions des grands hommes, et qu’il utilise le même terme de léthé. Il s’agit pour l’inventeur de l’histoire, d’enquêter contre l’oubli, non pas des vérités comme Socrate, mais des contingences, qui n’ont elles que très peu, voir pas du tout, la possibilité d’être redécouvertes par la conscience toute seule.

Mais revenons au texte. Pour pouvoir savoir ce que l’on ne sait pas, il faut dit Socrate, l’avoir su un jour, l’avoir oublié et s’en ressouvenir. Pour résoudre ce paradoxe, il en déduit que l’âme est immortelle et a toujours déjà su ce qui fait l’objet de la recherche, mais l’a oublié. L’hypothèse peut paraître disproportionnée. Mais avant d’examiner ce point, rappelons rapidement dans quelle tradition s’insère ici Socrate. Il n’est en effet pas le seul à défendre l’idée d’une âme immortelle et Socrate pourrait avoir entendu cette thèse de plusieurs sages.

La métempsychose

La première source possible est l’Egypte antique, dont la tradition nous est parvenue par Le Livre des morts. Il donne une première explication complète du chemin de l’âme après la mort, sa transmigration dans une autre vie. En grec on parle de métempsychose, qui signifie l’âme après l’être, ou l’être de l’âme après, sous-entendu la vie. Pour les égyptiens, l’âme est immortelle et connaît une autre vie après la mort. Il faut accompagner autant que possible l’âme dans son futur destin.

Cette nouvelle vie, qui n’est pas une réincarnation, se fera ailleurs, et dépendra du jugement de l’âme réalisé après la mort par la pesée du coeur. Si l’âme est pure, son séjour sera bienheureux. Si elle est impure, plus lourde qu’une plume du dieu Osiris, son séjour sera beaucoup moins simple, parce que l’âme devra se purifier.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9incarnation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_de_l%27%C3%A2me_(%C3%89gypte_antique)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_morts_des_Anciens_%C3%89gyptiens

La palingénésie ou réincarnation

La tradition qui donne à l’Egypte la paternité de la réincarnation a été mise en brèche par les études sur les différentes versions retrouvées des livres des morts. L’âme part dans une autre vie, mais ne revient pas dans un corps vivant. Cette étape de réincarnation, renaissance ou palingénésie en grec (palin, nouveau, et génésie: naissance). Cette idée supplémentaire est ajoutée à celle d’immortalité de l’âme, notamment dans les traditions grecques du culte d’Orphé, débuté au Vème siècle av-JC on parle de la tradition orphique, ou d’orphisme ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphisme). L’idée de la réincarnation sera également incluse dans la tradition pythagoricienne de l’immortalité de l’âme. Il est très probable que ce soit plutôt à cette tradition que se réfère Socrate, d’autant plus qu’il prend l’exemple d’une démonstration mathématique pour illustrer son propos.

Le concept complet de l’âme vivant dans le corps, puis jugée après la mort pour enfin renaître dans un nouveau corps, tel qu’il sera décrit au Livre X de la République par Er le Pamphylien est ainsi une construction qui a pris plusieurs siècles. Les Védas, le premier texte sacré de l’Inde dont la rédaction aurait commencé au XVème siècle avant JC, n’en font pas mention. Il faut attendre les Upanishad, composée entre 800 et 500 av-JC pour voir apparaitre formellement le cycle des réincarnations. ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Karma#:~:text=Le%20terme%20se%20transcrit%20Kamma,le%20bouddhisme%20et%20le%20ja%C3%AFnisme.). La grande question, celle du lien entre les Grecs et les Egyptiens d’un côté et de la tradition indienne de l’autre, n’est pas encore tranchée. Il est également possible que le lien ait été fait par les zoroastriens, ou les mazdéen, la religion de l’Empire perse, dont nous avons vu dans l’Alcibiade qu’elle n’était pas non plus étrangère à Socrate. Or chez les zoroastriens (l’Avestas), l’âme est également immortelle.

L’âme, le savoir, la géométrie

Le dispositif de l’immortalité de l’âme est ainsi bien plus complexe que nous n’aurions pu le penser au début. Et de plus il prend ses racines parmi les traditions religieuses les plus ancienne de l’humanité. C’est ainsi que la philosophie n’est pas uniquement une recherche de la connaissance, mais bien une spiritualité qui s’interroge sur le sens de l’âme. Au-delà de la question évidente ou explicite du Ménon, comment savoir ce que l’on ne sait pas, mais que l’on sait pourtant d’une manière confuse, se pose l’autre question de la science. Comment pouvons-nous avoir accès à des vérités éternelles, comme le théorème de Pythagore, si notre âme elle-même n’est pas éternelle ? Ou encore, comment pouvons avoir accès et utiliser des notions si fondamentales que celle de justice, de bien, de bon, sans être vraiment capable de les définir d’emblée ? On appellera cela les Universaux dans la philosophie scholastique du Moyen-Age. Descartes les appellera les idées innées.

A partir de cette question, nous voyons que s’organise dans le dialogue une distinction entre les différentes formes de savoir. Il y a la connaissance de la vertu, qui serait peut-être du ressort de la sophia et de la philosophie, la connaissance scientifique, de l’ordre de l’épistémé, comme les mathématiques, la science politique, sur laquelle on n’arrive toujours pas à mettre la main, qui pourrait être plutôt de l’ordre de la vertu, mais qui est aussi architectonique par rapport aux connaissance suivantes. Les connaissances suivantes sont de l’ordre de la technique, l’art, la techné, qui correspond au savoir des spécialistes, comme la grammaire, l’art de faire des chaussures, etc. Vient ensuite l’opinion droite, l’ortho -doxa, qui donnera orthodoxie et sera plus péjorativement définie comme le fait de ne pas dévier d’une ligne posée, notamment par un dogmatisme religieux, mais qui signifie plutôt ici une opinion droite, juste mais non démontrée. Et enfin, en contre point, il reste la doxal, l’opinion simple, dont on ne sait pas si elle est juste ou pas, et qui correspond généralement au préjugé, ce qui est jugé avant d’avoir été pensé ou évalué.

C’est par le dialogue, par la comparaison des connaissances, et singulièrement par les mathématiques que l’on arrive à poser ces distinctions. On sait qu’au fronton de son école, l’Académie, Platon avait fait graver l’avertissement suivant : « Nul n’entre ici, s’il n’est géomètre ». La géométrie a deux avantages. Elle nous montre ce qu’est une vérité éternelle et une démonstration rationnelle. Mais, et c’est peut-être le plus important ici, elle nous oblige également à mettre de côté nos rêves de grandeur pour nous concentrer sur la tâche, à procéder par erreur et correction et ainsi à nous ressouvenir, ou à faire venir par le raisonnement rigoureux, une vérité peut-être auparavant simplement enfouie dans notre âme. Notons que l’exemple de l’esclave, en plus d’humilier Ménon, est aussi fait pour montrer l’universalité de la raison, accessible à tous, quelle que soit sa condition.

Sénèque dira dans les Lettres 84 à Luculius, pour tenter de définir ce processus de ressouvenir ou de dévoilement, que « l’âme est comme une tablette qui, bien que vierge, peut être façonnée par l’écriture. Elle doit être marquée pour prendre une forme. Elle a en elle la capacité de reconnaître toutes les formes, mais celles-ci ne deviennent visibles que lorsqu’elles sont imprimées ». C’est une autre manière de présenter la capacité qu’à l’âme de recevoir des idées, et qui ne nécessite pas forcément de passer par l’immortalité de l’âme. En extrapolant, nous pourrions soutenir que l’âme est structurée pour construire des raisonnements et des règles qui restent pour elle toujours ou éternellement valable. La question n’en demeurerait pas moins : d’où viennent ces structures qui nous permettent de construire ces raisonnements éternelles et qui en plus ont la capacité de s’appliquer à la nature et dont la géométrie nous donne l’exemple? Comment connaître une vérité éternelle si l’âme n’a pas accès d’une manière ou d’une autre à l’éternité ? Comment ne pas en déduire qu’il y a quelque chose d’immortelle dans l’âme elle-même ?